Demographie und Partizipation als Motoren sozialräumlicher Gestaltungsprozesse. Darstellung und vertiefende Reflexion eines Praxisprojekts

Sylvia Beck

Ausgangspunkt der nachfolgenden Ausführungen bildet das Projekt „Zukunft Quartier – Lebensraum für alte Menschen“ in Winterthur (CH), das im Zeitraum Oktober 2010 bis Sommer 2012 entwickelt und erarbeitet wurde und sich derzeit in seiner Umsetzungsphase befindet. [1] Das Projekt verdeutlicht, wie demographische Entwicklungen und daraus resultierende Fragen einer gelingenden und bedarfsorientierten (Wohnraum-)Versorgung im Alter den Anstoss zu einem umfassenden sozialräumlichen Gestaltungsprozess bilde(te)n und entsprechende Entwicklungen beförder(te)n, wie (1.) zu Beginn ausgeführt wird. Zugleich bieten (2.) die aufgezeigten Projektentwicklungen hier eine aufschlussreiche Hintergrundfolie, um die darin sichtbaren unterschiedlichen Handlungsstränge zur Gestaltung des Sozialraums – anhand des St. Galler Modells – zu verdeutlichen und ihrem Potential sowohl für das hiesige Projekt als auch generell zu veranschaulichen. Dies mündet (3.) in abschließende Überlegungen zur grundsätzlichen Bedeutung eines relationalen Raumverständnisses für eine sozialräumliche Gestaltung sowie die darin mögliche und zu bestärkende Rolle der Sozialen Arbeit.

1. Das Projekt „Zukunft Quartier – Lebensraum für alte Menschen, Winterthur/CH“

1.1 Ausgangspunkte

In Federführung des Bereichs Alter & Pflege des Sozialdepartments verfolgt die Stadt Winterthur das Projekt „Zukunft Quartier – Lebensraum für alte Menschen“ mit dem Ziel, ältere Menschen darin zu unterstützen, möglichst lange zuhause wohnen bleiben zu können. Es basiert auf einem Paradigmenwechsel der Stadt Winterthur, indem nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ Entwicklungen angestrebt werden, die eine Unterbringung in stationären Alterseinrichtungen verhindern oder hinauszögern und älteren Menschen ein selbständiges Wohnen und Leben in vertrauter Umgebung so lange wie möglich gewähren sollen. Anstoss bilden sowohl die demographischen Entwicklungen, die einen steigenden Unterstützungsbedarf prognostizieren, als auch veränderte Vorstellungen der Bevölkerung, die sich ein anderes Wohnen im Alter wünscht. Seitens der Altersplanung der Stadt Winterthur wird dem Quartier als Unterstützungsrahmen und zentraler Punkt der Versorgung in diesem Kontext eine hohe Bedeutung beigemessen. Sie strebt deshalb ein kleinräumiges Vorgehen und die Aktivierung der Bevölkerung an.

Das Projekt „Zukunft Quartier – Lebensraum für alte Menschen“ hat die Förderung von Eigeninitiative, gegenseitiger Unterstützung und Kooperation verschiedenster Akteurinnen und Akteure für ein gelingendes Altern im Wohnumfeld zum Ziel. Über eine Stärkung und Aktivierung des Quartiers soll ein Verbleib im angestammten Wohnumfeld unterstützt, aber auch konkrete Ideen für Wohnkonzepte im Alter (bspw. Genossenschaftsprojekte, kleinere (Pflege-)Wohnprojekte o.ä.) entwickelt werden.

1.2 Projektplanung

Das Projekt wurde in 6 Phasen konzipiert und darin von Mitarbeitenden des Instituts für Soziale Arbeit (IFSA), Bereich Consulting, der FHS St. Gallen unterstützt und begleitet. Es sieht ein prozesshaftes Vorgehen, mit verschiedenen Beteiligungsmomenten vor und wurde von einer Projektkoordinationsgruppe (strategisch) und einem Projektteam (operativ) getragen.

Geplante Phasen waren/sind:

- Projektidee bei Multiplikator/-innen lancieren

- Einbezug der Akteurinnen und Akteure

- Einbezug der Quartiersbevölkerung

- Konkretisieren der Ideen

- Konzeption der Umsetzung des Pilotprojekts

- Umsetzung des Pilotprojekts

Das Projekt wurde – als Pilotphase – in einem gewachsenen Stadtteil mit rd. 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern durchgeführt. Entscheidungsargumente für diese Auswahl bildeten eine notwendig „handhabbare Einheit“, der sich im konkreten Stadtteil abzeichnende Handlungsbedarf im Altersbereich, sowie das dort vorzufindende Engagement der Bevölkerung.

1.3 Projektverlauf

Nach Lancierung der Projektidee unter Einbezug von Multiplikatoren und Akteurinnen aus dem Stadtteil, beteiligten sich schliesslich Engagierte aus dem Stadtteil unterschiedlichen, aber mehrheitlich älteren Alters, wie auch Vertreterinnen und Vertreter örtlicher Einrichtungen, die sich in Arbeitsgruppen organisierten. Dort wurden konkrete Vorstellungen und Projektideen in thematischen Schwerpunkten entwickelt, die das Wohnen im Alter aufgreifen und einen Zusammenhalt im Quartier stärken (könnten).

Im Rahmen der Arbeitsgruppen entstanden schliesslich 5 Projektideen, die derzeit auf Basis eines Stadtrats-Beschlusses und mit städtischer finanzieller Förderung umgesetzt werden:

- ein Stadtteilcafé

- eine Informations- und Anlaufstelle für Ältere

- eine Plattform für Sackgeldjobs für Jung und Alt

- eine Talent-Zeittausch-Börse

- eine Informations- und Koordinationsstelle zu Wohnformen im Alter

Die Projekte 1-4 werden im Rahmen eines hierfür neu gegründeten Vereins im Stadtteil realisiert, wobei 4) und 5) evtl. auch auf weitere Stadtteile ausgedehnt werden können/sollen. Projekt 5) soll als gesamtstädtische Stelle innerhalb der Stadtverwaltung realisiert werden.

1.4 Eine Erste Bilanzierung: Errungenschaften und Herausforderungen

Die aufgezeigten Entwicklungsphasen des Projekts (1-5) wurden schliesslich – vor Beginn der Umsetzungsphase – durch Mitarbeitende des Institut für Soziale Arbeit (IFSA), Bereich Forschung, der FHS St. Gallen evaluiert. Dies diente einer systematischen Auswertung des bisherigen Projektgeschehens und bietet Hilfestellung für das weitere Vorgehen im Pilot-Stadtteil, perspektivisch aber auch für andere Stadtteile (vgl. Beck/Reutlinger 2012). Zentrale Aspekte des bis dahin Erreichten und der erlebten Herausforderungen im Projektverlauf werden hier knapp skizziert und bilden anschliessend die Ausgangsbasis für eine weitergehende Reflexion (s. Kap. 2.):

a) An den Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner angesetzt

Im Projektverlauf konnten mittels verschiedener Beteiligungselemente (öffentliche Auftaktveranstaltung, aktivierende Befragung, Informationsveranstaltungen, fortlaufende Arbeitsgruppen ...) die Sichtweisen, Bedürfnisse und Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner thematisiert und aufgegriffen werden. Vorstellungen und Ideen mit konkretem Wohnfokus, vor allem aber auch Projekte mit Unterstützungs-/Vernetzungspotential – als weitergehende Ausgestaltung des Wohnumfelds und des Zusammenhalts im Stadtteil – konnten formuliert werden. Sie bildeten den Ausgangspunkt für die weitere Konzeption des Projekts und die darin entstehenden konkreten Einzelprojekte. Die Beteiligten fühlten sich dadurch in ihren Sichtweisen gehört, und in ihren Anliegen (von Seiten der Stadtverwaltung) ernst genommen und unterstützt.

b) Beteiligungsinteresse seitens der Bewohnerinnen und Bewohner geweckt

Die Entwicklung der Projektideen, deren eigenständige Bearbeitung und Organisation in den Arbeitsgruppen hat „Schaffenslust“ vor Ort generiert und neues Engagement bewirkt. Es wurden Aneignungsprozesse ersichtlich, wie die Beteiligten die Ideen zur eigenen Sache machten und sich für diese einsetzten. Dies führte zur wachsenden Identifikation mit dem Gesamtprojekt aber auch mit daraus entstehenden neuen Einzelprojekten und (Beteiligungs-)Strukturen. Inwieweit mit den angestrebten Entwicklungen grundsätzlich dem Ausgangsziel eines gelingenden Alterns im Wohnumfeld näher zu kommen ist, blieb vorerst aber offen.

c) Neue Erfahrungen bzgl. Partizipation(sformen) ermöglicht

Das partizipative Vorgehen war für die Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner – wie auch die Verantwortlichen seitens der Stadtverwaltung – ein Novum. Das Ergebnis aber auch der Prozess an sich wurde jedoch von allen als Mehrwert empfunden. Die beteiligten Bürgerinnen und Bürger brachten sich engagiert ein, empfanden die fachliche Begleitung durch die Consulting-Mitarbeitenden (vorerst) jedoch als unabdingbar. Zugleich stand auch die Sorge im Raum, ob es gelingt die neu entwickelten Projektideen wirklich eigenständig schultern zu können – zumal die Moderation (durch die Consulting-Mitarbeitenden) für den weiteren Projektverlauf bis dato nicht gesichert war.

d) Neue Arbeitsweise für Stadtverwaltung

Für die Verwaltungsebene (Bereich Alter und Pflege) war das dezentrale Handeln „vor Ort“ in einem Stadtteil neu. Zugleich bedingte der offene und partizipativ angelegte Projektverlauf (quasi im Zugzwang) ein notwendig ämterübergreifendes Handeln verschiedener Sektoren; zumal ein im Stadtteil kurzfristig hinzukommendes ebenso partizipatives Quartiersentwicklungs-Projekt die Notwendigkeit einer ämterübergreifenden Kooperation (nicht ganz konfliktfrei) unterstrich und unabdingbar erscheinen liess. Diese neue Arbeitsweise ging zunächst mit erhöhtem Abstimmungsbedarf und Arbeitsaufwand – auch zur Überwindung von Vorbehalten – einher, wurde jedoch letztlich in seinen gewinnbringenden Synergien erkannt und brachte damit auch eine Rollenschärfung mit sich. Durch die Kooperation mit dem Baudepartement – die anfangs schon angedacht aber nicht realisierbar schien – konnten nunmehr auch räumliche und bauliche Aspekte aufgegriffen und angegangen werden.

Die Offenheit des partizipativen Verfahrens wurde schliesslich als Chance und Risiko zugleich betrachtet: Einerseits entsprach es dem Wunsch und der Möglichkeit, aus dem Stadtteil heraus erwachsende Ideen und Anliegen prozesshaft zu unterstützen und darüber Ermöglichungsräume zu generieren. Zugleich stand dem das Bedürfnis nach (thematischer) Steuerung und Controlling ambivalent entgegen.

e) Notwendig neue Informations- und Steuerungspolitik

Die Projektentwicklung, gerade im Zusammenspiel der parallelen Entwicklungsprojekte im Stadtteil (und daraus entstehende Irritationen), verdeutlichte die Wichtigkeit einer veränderten Informationspolitik bei partizipativen Herangehensweisen, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit für alle Bewohnerinnen und Bewohner zu ermöglichen. Zugleich wurde ersichtlich, wie es einer (zeitlich und strukturell) passenden Verknüpfung der Beteiligungsebene mit der Verwaltungsebene (mit z.T. langsamen politischen Entscheidungs- und Verwaltungsabläufen) bedarf, um Prozesse am Laufen und Motivation aufrecht zu erhalten.

f) Strukturelle Etablierung und Anerkennung der Beteiligungsebene

Das partizipative Vorgehen generierte eigenständige, neue Organisationsstrukturen auf der Beteiligungsebene, die auf Verwaltungs- und politischer Seite auch zunehmend Anerkennung erfuhren. So mündeten die Arbeitsgruppen in einen gemeinsam gegründeten Verein auf Stadtteilebene, der die Weiterentwicklung und Umsetzung der neuen Projektideen zum Ziel hatte und darin von städtischer Seite – mit politischem Entschluss des Stadtrats – finanziell unterstützt wurde.

g) Auch räumliche Gestaltungsprozesse ermöglicht

Eine Kooperation mit der Stadtentwicklung und dem Baudepartment konnte durch den Zusammenschluss mit dem Quartiersentwicklungsprojekt im Stadtteil letztlich noch erreicht werden. Mit der Inblicknahme auch von Räumen, Örtlichkeiten, auch Fragen der Infrastruktur, Barrierefreiheit, Anbindung an ÖV etc., weiters aber auch durch die im hiesigen Projekt anvisierte Einrichtung eines Stadtteilcafés, wurden Gestaltungsprozesse in materieller und räumlicher Hinsicht diskutiert und ermöglicht.

Konkrete wohnraumspezifische Themen, die ja auch ein Anliegen des Projekts waren, wurden anfangs in einer AG Wohnen im Alter konzipiert, gingen als Aufgabe aber mittlerweile in die gesamtstädtisch einzurichtende „Informations- und Koordinationsstelle zu Wohnformen im Alter“ über.

Das hier skizzierte Projektgeschehen mit seinen Errungenschaften und Herausforderungen verdeutlicht unterschiedliche Zugänge und Handlungsstränge, anhand derer eine Gestaltung des Sozialraums gedacht und vorangetrieben werden kann: So stand zu Projektbeginn die gemeinsame inhaltliche Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils im Mittelpunkt des Projektgeschehens. Zugleich bedingte und ermöglichte dieser partizipativ angelegte Prozess im Projektverlauf – quasi im Zugzwang – eine veränderte, neue Arbeitsweise auch der Verwaltungsebene der Stadt Winterthur, die auch deren offenen Haltung bedurfte. Letztlich gelangte durch die engere Zusammenarbeit mit der Stadtentwicklung und dem Baudepartement auch eine räumliche und bauliche Gestaltungsperspektive im Stadtteil in den Blick.

Das Projekt veranschaulicht damit die mehrdimensionalen Gestaltungspotentiale eines Sozialraums („soziale“, steuerungslogische und räumliche Ebene), die – je nach Zielrichtung eines Projekts – zu analysieren sind und (unterschiedlich akzentuiert) genutzt werden können/müssen. Eine solche mehrdimensionale Zugangs- und Gestaltungsweise soll nachfolgend – anhand des St. Galler Modells zur Gestaltung des Sozialraums – ausgeleuchtet werden. Auf diese Weise kann ein noch weitergehendes Gestaltungspotential für das hiesige Projekt reflektiert, zugleich aber auch das grundsätzliche Potential einer solchen sozialräumlichen Sichtweise aufgezeigt werden.

2. Eine vertiefende Reflexion des Projektzusammenhangs anhand des St. Galler Modells zur Gestaltung von Sozialräumen

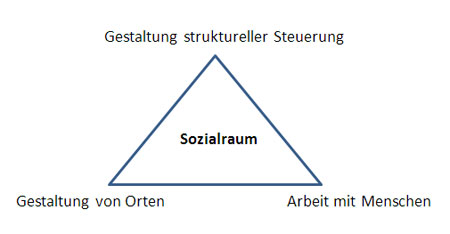

Das St. Galler Modell zur Gestaltung von Sozialräumen verdeutlicht und analysiert das komplexe Zusammenspiel der Konstitution eines Sozialraums als (geschichtlich-)soziales, steuerungspolitisches und (materiell-)räumlich gewordenes und sich fortlaufend gestaltendes Gebilde. Reutlinger und Wigger (2010) sehen darin eine „dreidimensionale Landschaft, in der sich verschiedenartige Verhältnisse überlagern“ (S. 49) und konzipieren mit dem St. Galler Modell entsprechend ein „Ordnungsmodell als Denkfigur zur Gestaltung des Sozialraums“ (S. 46).

Ausgehend von ihrer Analyse [2] der uneinheitlichen Verwendung der Begriffe „Sozialraum“ und „Sozialraumorientierung“ in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Zusammenhängen verdeutlichen sie differente Ansatzpunkte am „Raum“, die auch eine disziplinäre Konnotation aufweisen. So meint mancherorts die Gestaltung des Sozialraums die baulichen Veränderungen in einem bestimmten Areal. Andererseits werden gebietsbezogene verwaltungs- und steuerungspolitische Veränderungsprozesse darunter gefasst (z.B. Diskussion um Umbau der Erziehungshilfen). Oder aber es geht darum, soziale Verhältnisse über die Beteiligung der Bewohnerschaft eines bestimmten Stadtteils/Quartiers zu verändern (vgl. ebd.).

„Sozialraum“ wird dabei (meist disziplinär geprägt und) tendenziell eindimensional in seinen unterschiedlichen Zugängen adressiert und gestaltet, was seine komplexe Konstitution übersieht: So „vermittelt sich die Produktion des Sozialen im Raum nicht nur über Interaktionsgeflechte und Verregelungen in Form von Strukturen und Organisationen sondern immer auch über Orte und Räume mit ihren materialisierten und virtuellen Vergegenständlichungen. Programmatisch verweist der Begriff Sozialraum auf die in Orten, Räumen, Strukturen bzw. in Institutionalisierungen (z.B. von Hilfe) und Interaktionsgeflechten geronnenen Gestaltungsverhältnisse“ (ebd., S. 49).

Mittels des St. Galler Modells zur Gestaltung des Sozialraums lassen sich drei unterschiedliche Gestaltungszugänge und deren Zusammenspiel analysieren:

- die Gestaltung von Orten:

Diese Gestaltungsperspektive setzt an der physisch-materiellen Welt an, in der sich gesellschaftliche Bedeutungen materialisieren. - die Gestaltung struktureller Steuerung:

Hier zielt die Gestaltung auf Veränderung von Inhalten und Formen politischer Steuerung in Bezug auf Soziale Räume. - Gestaltung des Sozialraums über die Arbeit mit Menschen:

Die Gestaltung setzt hier bei Individuen und Gruppen und deren spezifischen Deutungen konkreter Orte und darin formulierten Handlungsbedarfen an.

(Abb.: Reutlinger/Wigger 2010, S. 46)

Sozialräumliche Massnahmen und Diskussionen lassen sich einer dieser Gestaltungszugänge zuordnen. Sie weisen mitunter auch Elemente verschiedener Zugänge auf, bzw. könnten diese analytisch und/oder im tatsächlichen Gestaltungsprozess gewinnbringend verbinden und nutzen.

Das dargestellte Projekt „Zukunft Quartier – Lebensraum für alte Menschen“ zeigt zuvorderst eine starke Gewichtung der Gestaltung des Sozialraums über die Arbeit mit Menschen. So strebte das Projekt von Anbeginn die Aktivierung der Bevölkerung an und verfolgte dies mittels verschiedener Beteiligungsmomente, die die Interessen und Themen der Bewohnerinnen und Bewohner in den Mittelpunkt stellten. Wie vorweg als Errungenschaften (siehe 1.4 a,b,c) aufgezeigt, gelingt es auf diese Weise, bei den Deutungsmustern und Bedarfen der Bewohnerinnen und Bewohner anzusetzen und ihnen Räume zu eröffnen, sich gestaltend einzubringen. Dies hat zugleich Beteiligungsinteresse geweckt und partizipative Erfahrungen ermöglicht. Deutlich wird ein Aneignungs- und Identifizierungsprozess, der dazu führt, sich für eigene Interessen, Themen und Bedarfe einzusetzen. Dies wiederum wird innerhalb des Projektrahmens gefördert, unterstützt; dies geschieht oft mittels fachlicher Begleitung über die Ressourcenentdeckung bis zur Umsetzung.

Zugleich wird mit Blick auf diesen Gestaltungszugang deutlich, dass nur ein Teilausschnitt der Bevölkerung angesprochen werden konnte, die Sichtweisen anderer, v.a. Menschen verschiedener Lebensalter, aber auch verschiedener Herkunft, aussen vor blieben, worin sich die Gefahr einer Homogenisierung zeigt. Generell zu hinterfragen ist auch, ob ein Ansetzen bei den Individuen ausreicht und hier zielführend ist, bzw. ob es nicht etwa auch der (noch) stärkeren Einbindung fachspezifischer Akteurinnen und Akteure bzw. Organisationen bedarf. Darin steckt zugleich ein kritischer Blick darauf, inwieweit gesellschaftliche Herausforderungen in die Hände der Individuen verlagert werden können/dürfen. Offene, weiterführende Fragen in diesem Gestaltungszugang sind also:

Spiegeln die Sichtweisen und formulierten Bedarfe der Beteiligten die Vielfalt der im Stadtteil lebenden Bewohnerinnen und Bewohner wieder? Oder findet hier eine verengte, homogene Betrachtung statt? Wie lassen sich entsprechend weitere Sichtweisen zur Thematik einfangen und integrieren? Wie wird man der Bevölkerungsvielfalt im Stadtteil, auch perspektivisch für die Zukunft – mit Blick auf nachfolgende Generationen – gerecht? Ist die Thematik grundsätzlich auf BewohnerInnen-Ebene anzugehen/zu lösen? Inwieweit und auf welche Art und Weise können/müssen auch fachspezifische Organisationen mit Fokus „Alter“ (oder auch anderer Lebensphasen) in den Prozess eingebunden werden? Findet hier gar eine Verlagerung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben auf die Ebene der Individuen statt?

Nimmt man die steuerungslogische Perspektive der Gestaltung des Sozialraums ins Visier, ist Raum als Verwaltungseinheit zu sehen, d.h. es werden Mechanismen, Zuständigkeiten, Abläufe und Entscheidungskompetenzen für dessen Ausgestaltung betrachtet bzw. verändert. Über jenen Punkt hinaus, dass dem Winterthurer Projekt ein verwaltungspolitischer Prozess vorausging (Antragstellung, Abstimmung, Budgetierung ...) zeigt sich hier, wie im Laufe des Projektgeschehens Wirkmechanismen struktureller und politischer Steuerung zunehmend bedeutsam wurden und auch Gestaltungspotentiale eröffneten. So sind es – wie aufgezeigt – Errungenschaften des Projekts (siehe 1.4 d,e,f) aus neuen gewinnbringenden Erfahrungen im Umgang mit lokalräumlichen, partizipativen Formen eine ämterübergreifende Arbeitsweise und daraus notwendige Überlegungen einer veränderten Informations- und Steuerungspolitik erschlossen zu haben. Das Projekt generierte mit seinen partizipativen Elementen neue Beteiligungsstrukturen, die schliesslich in eigenständige, selbsttragende Organisationsformen münde(te)n (Verein), die seitens der Stadt Anerkennung und Unterstützung erfahren. Dies ist als Verstetigungsprozess zu sehen, gerade hinsichtlich des Zusammenspiels von Beteiligungs- und Verwaltungsebene aber auch als steuerungspolitische Veränderung zu diskutieren. Offene, weiterführende Fragen mit Blick auf diesen Gestaltungszugang sind hier etwa:

Wie kann das Zusammenspiel/die Verbindung zwischen Beteiligungsebene und Verwaltung dauerhaft gelingen? Welche Schnittstellen(regelungen) bedarf es hierfür? Ergeben sich daraus neue Kooperationsformen, die tatsächlich erweiterte Handlungsoptionen eröffnen, welche auch von den Deutungsmustern/Ressourcen der Beteiligten her gedacht und gestaltet werden? Wie weitgehend verändern sich dabei Gestaltungs-, Mitsprache- und Entscheidungskompetenzen, evtl. bis hin zu Budgetverantwortungen? Handelt es sich hier um tatsächliche Partizipation (nach Vorstellungen und möglichen Ressourcen der Beteiligten)? Oder wären diese Prozesse vielmehr auch als eine Instrumentalisierung der Aktivierung für die vorgedachten Ziele der Verwaltung kritisch zu hinterfragen?

Nimmt man die räumliche Perspektive der Gestaltung des Sozialraums ins Visier, gerät Raum als territoriale und materielle Einheit in den Blick. Es geht um die konkrete Gestaltung physischen Raums. Der Ort in seiner materiellen Beschaffenheit bildet den Ausgangpunkt von Gestaltungsprozessen, aber auch das Territorium in seiner Gesamtgestalt, seinem Zuschnitt gerät in den Blick. Das Projekt „Zukunft Quartier – Lebensraum für alte Menschen“ erschloss sich schliesslich im Projektverlauf auch den Zugang einer räumlichen Gestaltung des Sozialraums, v.a. nachdem eine enge Kooperation mit dem Baudepartement möglich wurde (siehe 1.4 g). Hier gelang es, räumliche, materielle und infrastrukturelle Aspekte – auch in Kooperation mit den jeweiligen Fachbehörden (Stadtentwicklung, Baudepartment) – im Hinblick auf deren altersgerechte Gestaltung ins Visier zu nehmen (Plätze, Verkehrsgestaltung, Infrastruktur....). Auch die Gestaltung eines Stadtteilcafés verkörpert einen konkreten örtlich-räumlichen Ansatzpunkt der sozialräumlichen Gestaltung. Bezüglich der Wohnfrage, die ja ein konkreter Ausgangspunkt des Projekts war, formierte sich eine Arbeitsgruppe. Für die Umsetzungsphase wurde dieser Bereich jedoch in gesamtstädtische Zuständigkeit verlegt. Hier bleibt die Frage, ob es nicht auch spezifischerer (wohn)raumgestalterischer Aktivitäten in Zusammenarbeit mit entsprechend disziplinär verorteten Akteurinnen und Akteuren bedarf. Weitergehende Fragen mit Blick auf den räumlichen Gestaltungszugang sind hier:

Bräuchte das auch als Wohn-Thema lancierte Projekt nicht auch die Beteiligung spezifischer Akteure und Akteurinnen zur Gestaltung des Raums als Wohnraum (für Ältere) (etwa ArchitektInnen, StadtplanerInnen, evtl. Genossenschaften u.a.). Und wer müsste/könnte Initiatorin, Moderator solcher Prozesse sein? Bräuchte es hier ggf. nicht auch Überlegungen zu anderen räumlichen Planungsverfahren und architektonischen Gestaltungsweisen [3], die wiederum die Sichtweisen und Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner zum Ausgangspunkt nehmen?

Grundsätzlich wäre hier auch die Bedeutung des ausgewählten Territoriums an sich, in seinem Zuschnitt zu reflektieren, also inwieweit die geplanten Entwicklungen (exakt, nur) an das vorgegebene Gebiet zu knüpfen sind:

Welche Bedeutung erfährt der gewählte Stadtteil als Territorium für die Bewohnerinnen und Bewohner? Entspricht dieser gewählte territoriale Raum ihren konkreten lebensweltlichen Bezügen im Alltag? Inwieweit spannen sich die stützenden Netzwerke für ein gelingendes Alter nicht Territoriums-unabhängig, oder auch virtuell? Wie können Vergemeinschaftungsprozesse in diesem Terrain grundsätzlich erfolgen, ohne das Terrain in seiner Bedeutung und Bewohnerschaft zu homogenisieren? Welche angrenzenden Orte, Infrastrukturen und Netzwerke sind evtl. wichtig mitzudenken—auch über die territorialen Grenzen hinweg? Welche Akteurinnen und Akteure von „ausserhalb“ wären hinzuzuziehen? Welche Ressourcen sind darüber hinaus zu erschliessen?

Übergeordnet stellt sich für das aufgezeigte Projekt also die Frage, inwieweit der hier gewählte starke Fokus auf die Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern dem Projektziel ausreichend genügen kann, bzw. wie sehr eine (noch) stärkere Betrachtung eines steuerungspolitischen und raumgestalterischen Zugangs gewinnbringend zu forcieren wäre. Dies wäre ggf. zu verbinden mit der Frage, welche weiteren Akteurinnen und Akteure, Disziplinen und Funktionen noch einzubeziehen sind. Ein hier – am Winterthurer Praxisbeispiel – aufgezeigtes Auffächern der unterschiedlichen Perspektiven zur Analyse und auch Gestaltung von Sozialräumen kann die Wahrnehmung und Ausgestaltung von sozialräumlichen Fragestellungen jedenfalls gewinnbringend erweitern. Deutlich wird, dass es ein Zusammenspiel unterschiedlicher Handlungszugänge ist, das Sozialraum in seiner Komplexität gestalten lässt.

Zugrunde liegt hier ein „relationales Raumverständnis“ (vgl. ausführlich zum Raumbegriff Löw 2001; Kessl/Reutlinger 2007), das wiederum in ein Verständnis von „(transdisziplinärer) Sozialraumarbeit“ als „Arbeit am sozialen Raum“ mündet (vgl. Reutlinger/Wigger 2010). Hierbei kann auch die Soziale Arbeit eine (noch) wesentliche(re) Rolle spielen, wie abschliessend – auch nochmals im Rückgriff auf das Praxisprojekt – verdeutlicht werden soll.

3. Von der Notwendigkeit eines relationalen Raumverständnisses für die Gestaltung des Sozialraums und der Rolle der Sozialen Arbeit

Die demographische Entwicklung bildet im aufgezeigten Projekt den Anstoss bzw. den Motor für einen umfassenden sozialräumlichen Gestaltungsprozess. Sie ist (ein) Ausdruck gesellschaftlichen Wandels und weist im aufgezeigten Projektzusammenhang zugleich eindrücklich auf die soziale Konstruktion von Raum als wechselseitige Verflechtung(en) von Struktur und Handlung hin (vgl. Kessl/Reutlinger 2007). Sozialer Raum bedingt sich entsprechend nicht nur baulich und über territoriale Begebenheiten, sondern immer auch über gesellschaftliche Verhältnisse und daran geknüpftes Handeln. Ein solch „relationales Raumverständnis“ versteht Soziale Räume als „ständig (re)produzierte Gewebe sozialer Praktiken“(a.a.O., S. 19).

Das St. Galler Modell zielt auf eine gewisse analytische „Entflechtung“ eines so verstandenen Sozialen Raums und ermöglicht, ihn in seiner materiellen Beschaffenheit, gesellschaftlichen Strukturierung und Interaktionen zu differenzieren bzw. anhand der einzelnen Analysedimensionen notwendige Gestaltungsprozesse zu thematisieren und anzugehen. Es verkörpert ein Analyse- und Gestaltungsinstrument, welches sozialräumliche Fragen (idealtypisch) über die verschiedenen Zugänge und deren wechselseitiges Verhältnis betrachten und gestalten lässt. Darüber gelingt es, zugleich Schnittstellen bzw. Verknüpfungen zu anderen Zugängen/Disziplinen zu verdeutlichen und bestenfalls kooperativ und konstruktiv zu nutzen. Es ermöglicht ferner – so Reutlinger und Wigger (2010) – den eigenen disziplinären Zugang zu schärfen, auch zu begrenzen und sich über diese Grenzen hinweg zu verständigen und zu kooperieren. Darin bedingt sich eine notwendig „transdisziplinäre Sozialraumarbeit“ (vgl. Reutlinger/Wigger 2010), die die unterschiedlichen Fachperspektiven einbringt aber auch wechselseitig verschränkt diskutiert und bearbeitet: „Sozialraumarbeit [versteht sich] explizit als Arbeit am Sozialen Raum, das heisst, sie begreift sich selbst als aktive Gestalterin sozialer Zusammenhänge, als eine bewusste Ausgestalterin des Sozialen Raums“ (Kessl/Reutlinger 2007, S. 128).

Adäquate Formen, Gefäße und gelingende Verständigungsformen sind vielerorts erst noch zu finden und diesbezügliche Arbeitsweisen und Erfahrungen zu entwickeln. Dies zeigt sich eindrücklich im Winterthurer Projekt, wenn Bewohnerinnen und Bewohner erste Erfahrungen mit partizipativen Prozessen sammeln, Verwaltungseinheiten zu neuen Arbeitsweisen angehalten sind, es zur ämterübergreifenden Zusammenarbeit „Mauern zu überwinden“ gilt, entsprechend neue Kommunikationsstrukturen zu entwickeln sind usw. Dann braucht es Verständigungsräume und -bereitschaft, um Arbeits- und Sichtweisen bis hin zu benutzten Sprachcodes etc. zu verdeutlichen und sich gegenseitig verstehbar zu machen. Förderliche Voraussetzungen für einen gelingenden Entwicklungsprozess schienen in Winterthur die weitgehend geteilte Offenheit gegenüber den partizipativen Verfahren, das wachsende Zutrauen in die Basis, das prozesshafte Vorgehen und die erkämpfte politische Unterstützung zu sein. Dies brachte auch eine Vergewisserung der eigenen Kompetenzen und Wissensbestände für den Prozess und somit eine Klärung von Zuständigkeiten mit sich – auch wenn es sicherlich noch einiger Anstrengungen zur Weiterentwicklung und Stabilisierung bedarf.

Auch die Rolle der Sozialen Arbeit ist m.E. für derartige Kontexte und Kooperationen zu schärfen, aber auch zu stärken. Dies sei – bezogen auf Winterthur – verbunden mit der Frage, aus welchen Positionen heraus sie sich wie einbringen kann (etwa aus beteiligten Einzelorganisationen oder auch im Gesamtmoderationsprozess). Zu sehen ist Soziale Arbeit in solchen Kontexten jedenfalls nicht als klassische sozialpädagogische Arbeit mit Einzelnen oder Gruppen, sondern vielmehr in ihrer Kompetenz zur „Erschliessung von Deutungsmustern [und] die Lebensbedingungen bestimmter Gruppen an konkreten Orten zunächst einmal bewusst zu machen um dadurch Gestaltungsoptionen zu ermöglichen“ (Reutlinger/Wigger 2010, S. 48). Aus ihrer praktischen Arbeit mit Menschen, aus theoretischen und forschungsbezogenen Auseinandersetzungen, bringt Soziale Arbeit ein Wissen um die individuellen Gestaltungs- und Bewältigungsleistungen (jedes Lebensalters, vgl. Böhnisch 2008) in den gegebenen, sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnissen mit. Sie erkennt und weiß um Bildungs- und Aneignungschancen, aber auch Herausforderungen einer gelingenden Alltagsgestaltung, die sich immer auch im „Raum“ abbilden, abhängig an diesen geknüpft sind oder diesen auch verändern. Stichworte sind hier: AdressatInnenorientierung (Bitzan/ Bolay/Thiersch 2006), zunehmend wichtige biographische Arbeits- und Sichtweisen (Hanses 2010) und Sichtweisen auf Räume als Aneignungs- und Bildungsräume (vgl. Reutlinger 2008; Deinet 2009). Soziale Arbeit sieht Soziale Räume entsprechend im Hinblick auf deren individuellen, auch lebensphasenspezifischen Bedeutungsgehalt (Bildungs- und Aneignungs-, Erholungs-, Unterstützungs- und Bewältigungsraum ...) und vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen.

Neben dieser grundlegenden Perspektive auf Sozialräume, könnte/müsste Soziale Arbeit im Hinblick auf den hier aufgezeigten Projektkontext, auch ganz konkret nicht nur weitergehende demographische sondern auch lebensalterspezifische, generationenspezifische und biographische Fragen zur Diskussion stellen, teilweise gar als Forschungsdesiderata aufwerfen:

Was bringt ein angesichts (demographischer Entwicklungen) neues zahlenmässiges Verhältnis von Alt und Jung für den Wohnkontext mit sich? Wie ist der angesichts steigender Lebenserwartung zunehmenden Ausdifferenzierung des Alters (von rüstigen Rentnern bis hin zu hochaltrigen Unterstützungsbedürftigen) zu begegnen? Was bringen generationenspezifische Veränderungen mit sich, a) im Sinne veränderter Generationennachfolge [4] (zunehmende Kinderlosigkeit)? b) im Sinne neuer Generationenmischungen (historisch ausgeprägteste Gleichzeitigkeit verschiedener Lebensalter infolge gestiegener Lebenserwartung)? c) im Sinne neuer Generationenprägungen (neue historische Generationen, mit anderen Vorstellungen)? Und welche Anforderungen an die Gestaltung des Wohnkontexts ergeben sich daraus? Welche Konsequenzen bringt eine zunehmend (flexible) biographische Gestaltungsnotwendigkeit für das Thema Nachbarschaft/Wohnen mit sich? Welche Bedeutung überhaupt hat der Nahraum (für wen, wann), angesichts gestiegener Mobilität, weitläufigeren bis hin zu globaleren Beziehungsstrukturen und virtuellen Welten? usw.

Mit ihrem professionellen Blick auf individuelle Lebensumstände in gegebenen Verhältnissen, darin liegende Bewältigungsnotwendigkeiten und Gestaltungspotentiale kann Soziale Arbeit in sozialräumlichen Gestaltungsprozessen entsprechende Fragen aufwerfen, eine adäquate (Beteiligungs-)Sicht einfordern und in transdisziplinärer Zusammenarbeit Organisationsprozesse wie auch stadtplanerisch und architektonisch sinnvolle Gestaltungsweisen mitprägen. Soziale Arbeit kann gewinnbringend für Ermöglichungsräume eintreten, diese mitgestalten und dabei die Perspektiven und Deutungsmuster der Bewohnerinnen und Bewohner zu einem Ausgangspunkt sozialräumlicher Gestaltung machen. Dabei muss sie achtsam sein für individuelle Zuschreibungsprozesse zur Lösung gesellschaftlich bedingter Bewältigungsanforderungen. Zugleich muss sie auf struktureller Ebene wachsam sein für die Gefahr einer Instrumentalisierung durch aktivierende Prozesse, die genau jene Lösungserwartung strukturell in die Hände der Individuen verlagert.

Oder anders formuliert: Gesellschaftlich problematische Entwicklungen lassen sich nicht im Horizont des Wohnquartiers lösen (Stichwort: Territorialisierung des Sozialen, vgl. Kessl/Otto 2007). Sie dürfen nicht automatisch und gänzlich auf die Ebene bürgerschaftlicher Akteurinnen und Akteure verlagert (Stichwort: Aktivierung, vgl. Dahme/Wohlfahrt 2002) und zuletzt in die Verantwortung und Lebensgestaltung der Individuen verschoben werden (Stichwort: Biographisierung, vgl. Hanses/Homfeldt 2009). Sie bedürfen jedoch eines analytischen Blicks auf den konkreten Alltag am konkreten Ort, um die Bedingungen und individuellen Anforderungen für eine Alltagsgestaltung in modernisierten Verhältnissen und die darin liegenden subjektiven Handlungs- und Bewältigungsleistungen sichtbar und verständlich zu machen. Genau mit dieser Perspektive und Kompetenz kann und muss sich Soziale Arbeit in sozialräumliche Gestaltungsprozesse einbringen und diese professionell mitgestalten.

Literatur

Beck, Sylvia (2012). Gemeinschaftliches Wohnen. Zwischen gelebter Sozialutopie, pragmatischer alltäglicher Lebensführung und instrumentalisierter Vergemeinschaftung. In: Widersprüche (32) H. 124, S. 33-53

Beck, Sylvia/Reutlinger, Christian (2012). Projekt „Zukunft Quartier – Lebensraum für alte Menschen“, Winterthur. Evaluationsbericht, FHS St. Gallen

Bitzan, Maria/Bolay, Eberhard/Thiersch, Hans (Hg.) (2006). Die Stimme der Adressaten. Empirische Forschung über Erfahrungen von Mädchen und Jungen mit der Jugendhilfe. Weinheim und München: Juventa

Böhnisch, Lothar (2008). Sozialpädagogik der Lebensalter. Eine Einführung, 5., überarb. Aufl. Weinheim und München: Juventa

Dahme, Heinz-Jürgen/Wohlfahrt, Norbert (2002). Aktivierender Staat. Ein neues sozialpolitisches Leitbild und seine Konsequenzen für die Soziale Arbeit. In: neue praxis, 32. Jg., H. 1, S. 10-32

Deinet, Ulrich (2009). „Aneignung“ und „Raum“. In: sozialraum.de (1) 1/2009. URL: http://www.sozialraum.de/deinet-aneignung-und-raum.php, Datum des Zugriffs: 22.10.2013

Feldtkeller, Andreas (2012). Zur Alltagstauglichkeit unserer Städte. Wechselwirkungen zwischen Städtebau und täglichem Handeln. Berlin/Tübingen: Hans Schiler

Fezer, Jesko/Heyden, Mathias (Hg.) (2007). Hier entsteht. Strategien partizipativer Architektur und räumlicher Aneignung, 2. Aufl. Berlin: b_books Verlag

Hanses, Andreas/Homfeldt, Hans Günther (2009). Biografisierung der Lebensalter in Zeiten eines sich transformierenden Wohlfahrtsstaates. Herausforderung und Optionen für die Soziale Arbeit. In: Kessl, Fabian/Otto, Hans-Uwe (Hg.). Soziale Arbeit ohne Wohlfahrtsstaat? Zeitdiagnosen, Problematisierungen und Perspektiven S. 149–164. Weinheim: Juventa

Hanses, Andreas (2010). Biografie. In: Bock, Karin/Miethe, Ingrid (Hg.) (2010). Handbuch Qualitative Methoden in der Sozialen Arbeit, S. 113-123. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich

Kessl, Fabian/Reutlinger, Christian (2007). Sozialraum – eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag

Kessl, Fabian/Otto, Hans-Uwe (Hg.) (2007). Territorialisierung des Sozialen. Regieren über soziale Nahräume. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich

Löw, Martina (2001). Raumsoziologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp

Perrig-Chiello, Pasqualina/Höpflinger, Francois/Suter, Christian (2008). Generationen – Strukturen und Beziehungen. Generationenbericht Schweiz. Zürich: Seismo

Reutlinger, Christian/Wigger, Annegret (2010). Das St. Galler Modell – eine Denkfigur zur Gestaltung des Sozialraumes. In: dies. (Hg.). Transdisziplinäre Sozialraumarbeit. Grundlegungen und Perspektiven des St. Galler Modells zur Gestaltung des Sozialraums, S. 13-54. Berlin: Frank & Timme

Reutlinger, Christian (2008). Sozialisation in räumlichen Umwelten. In: Hurrelmann, Klaus/Grubenmann, Matthias/Walper, Sabine (Hg.). Handbuch Sozialisationsforschung, 7. vollst., überarb. Aufl., S. 333-350. Weinheim und Basel: Beltz

Stadt Zürich/Schweiz. Verband für Wohnungswesen SVW, Sektion Zürich (Hg.) (2008). Wohnen morgen – Standortbestimmungen und Perspektiven des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Zürich: Verlag NZZ

Fussnoten

[1] Das Projekt wurde im Auftrag der Stadt Winterthur, Departement Soziales, Bereich Alter & Pflege, in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Consultings vom Institut für Soziale Arbeit (IFSA) der Fachhochschule St. Gallen durchgeführt. Nach Projektphase 5 fand eine Zwischenevaluation statt, die von Christian Reutlinger & Sylvia Beck aus dem Bereich Forschung des Instituts für Soziale Arbeit (IFSA) der Fachhochschule St. Gallen durchgeführt wurde (vgl. Beck/Reutlinger (2012).

Weitere Infos zum Projekt sowie der Evaluationsbericht finden sich unter: http://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/soziale-raeume-projekte-zukunft-quartier

[2] Das St. Galler Modell zur Gestaltung des Sozialraums wurde an der FHS St. Gallen, im Kompetenzzentrum Soziale Räume, vor dem Hintergrund einer oft uneinheitlichen Verwendung von „Sozialraum“ und „Sozialraumorientierung“ in unterschiedlichen Zusammenhängen und Praxisfeldern, erarbeitet (vgl. Reutlinger/Wigger 2010, oder auch http://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/soziale-raeume-auf-einen-blick).

[3] Zu denken ist hier etwa an die grundlegende Frage der Alltagstauglichkeit von Städten (vgl. Feldtkeller 2012), neue innovative Planungsverfahren (z.B. www.mehralswohnen.ch), innovative Genossenschaftsentwicklungen (vgl. Stadt Zürich/Schweiz. Verband für Wohnungswesen SVW, Sektion Zürich 2008), aber auch neue architektonische Gestaltungsweisen, die flexiblere, (mit)gestaltbarere Bauten im Blick haben (vgl. Fezer/Heyden 2007). Interessant scheinen in diesem Kontext auch die Entwicklungen (selbstorganisierten) Gemeinschaftlichen Wohnens (vgl. Beck 2012).

[4] Zur Ausdifferenzierung des Generationenbegriffs vgl. Perrig-Chiello/Höpflinger/Suter 2008.

Zitiervorschlag

Beck, Sylvia (2013): Demographie und Partizipation als Motoren sozialräumlicher Gestaltungsprozesse. Darstellung und vertiefende Reflexion eines Praxisprojekts. In: sozialraum.de (5) Ausgabe 1/2013. URL: https://www.sozialraum.de/demographie-und-partizipation-als-motoren-sozialrumlicher-gestaltungsprozesse.php, Datum des Zugriffs: 20.04.2024