Suhl ohne Sushi: Das Leben in einer Kleinstadt in Ostdeutschland heute – Ergebnisse einer Sozialraumwerkstatt

Frank Eckardt

Der Film „Sushi in Suhl“ hat die in der deutschen Öffentlichkeit an sich wenig bekannte Kleinstadt in Ostdeutschland zumindest kurzfristig etwas bekannter gemacht. Im dem Film wird die wahre Geschichte eines Ostdeutschen und seiner Liebe für die japanische Essenskultur nacherzählt, die er in der Zeit des Sozialismus in dem, vom Ausland abgeschlossenen Suhl nachzuleben versucht.

Suhl ist eine Kleinstadt im Süden der ehemaligen DDR, die durch große Plattenbau-Siedlungen aus dem schönen Thüringer Wald heraussticht. An sich fällt die Stadt aber nur negativ auf, weil sie sich für manche Wahrnehmer mit dem demographischen Wandel besonders schwer tut. Die Tageszeitung „Der Spiegel“ bezeichnete sie neulich als die Stadt, die in Zukunft die höchste Seniorenkonzentration haben wird. Suhl ist zudem als die ostdeutsche Stadt überregional bekannt geworden, die durch dramatische Appelle an die Bundesregierung auf ihre desaströse finanzielle Situation aufmerksam gemacht hat. Für den außenstehenden Betrachter ist diese Stadt zu einer Art Chiffre geworden, die für den schleichenden und unaufhaltsamen Niedergang der kleinen Städte im Osten Deutschlands nach der deutschen Wiedervereinigung zu stehen scheint.

Doch jenseits der eher klischeehaften Behandlung des städtischen Wandels außerhalb der großen Städte Leipzig und Dresden gibt es kaum Forschungen, die über die gesellschaftliche Transformation in diesen Klein- und Mittelstädten Auskunft geben können. Im Folgenden soll deshalb anhand von Suhl, dem vielleicht dramatischsten aber nicht außergewöhnlichen Beispiel für den Wandel einer ostdeutschen Parade-Stadt, dargestellt werden, welche Forschungen hierzu vorliegen und sollen die eigenen Arbeiten zum sozialen Leben in Suhl aus den letzten drei Jahren präsentiert werden.

1. Die „Werkstatt Sozialraumanalyse“ in Weimar

Die Erforschung der ostdeutschen Städte ist aus vielen Gründen nicht so umfangreich und intensiv wie dies etwa zu Berlin und den westdeutschen Großstädten der Fall ist. Die Forschungslandschaft reproduziert die Ungleichheiten im deutschen Universitätswesen insgesamt. Eine stadtsoziologische Forschung hat es bis dahin vor allem an den Universitäten Chemnitz und Weimar gegeben. In Leipzig produziert das Umwelt- und Forschungszentrum (UFZ) viele Auftragsarbeiten, die sich auf Einzelthemen städtischer Entwicklung (vor allem Leipzig) beziehen. Bis zu ihrem Weggang widmete sich auch Christiane Hannemann an der Humboldt-Universität Berlin sehr prominent der Situation in Ostdeutschland. Dabei hat sie sich vor allem in sozialgeschichtlicher Weise den Großraumsiedlungen („Platte“) gewidmet. In ihrer Habilitation (2004) beklagt sie die Marginalisierung der ostdeutschen Kleinstädte in der Forschung.

An der berechtigten Kritik Hannemanns über die fehlende ostdeutsche Stadtforschung wird zugleich einer der Gründe deutlich, der maßgeblich für dieses Manko verantwortlich gemacht werden muss. Es fehlt ein institutionalisierter und kontinuierlicher Zugang zum Forschungsgegenstand. Auch Hannemann hat von Berlin aus nur einen eingeschränkten Zugriff auf die von ihr erforschten vier Kleinstädte in Ostdeutschland. Die Erkenntnismöglichkeiten werden dadurch erheblich eingeschränkt. Hannemann besuchte jede Kleinstadt nur tageweise und führte Interviews mit professionellen Akteurinnen und Akteuren vor Ort.

Die Gemeindestudien der Hannoveraner Forscher Ulfert Herlyn und Lothar Bertels (2002) weisen hingegen durchaus die Kontinuität auf, die den gesamten Transformationsprozess einer Stadt – in diesem Fall Gotha – von der Wiedervereinigung bis heute deutlich machen kann. Diese Arbeiten wurden kontinuierlich fortgesetzt und im Sinne der „Community Studies“ so konstruiert, dass ein Gesamtbild der Stadt entsteht. Inzwischen liegt die dritte Studie vor (Bertels 2015), so dass über 25 Jahre lang die Entwicklung der Stadt Gotha nachvollzogen werden kann.

Während sich die Forscher aus Hannover durch eine möglichst umfassende und essentielle Beschreibung der Entwicklung der Stadt bemühen, haben die Forschungen von Andreas Willisch (2012) und seinem Team in den letzten Jahren einen eher theoretisch motivierten Hintergrund und auch einen anderen methodischen Ansatz. Willisch hat zusammen mit Heinz Bude in der deutschen Soziologie in den 2000er Jahren prominent den Begriff der „Exklusion“ eingebracht. Hierzu wurden viele Einzelstudien versammelt und vor allem auch die theoretische Begründung für einen Paradigmenwechsel in der Erforschung sozialer Ungleichheiten eingefordert. Kerngedanke ist dabei, dass der gesellschaftliche Ausschluss von Menschen prekäre Lebenslagen schafft, die von den Betroffenen nur noch schwierig gestaltet werden können. Zurecht verweisen Willisch und Bude auf die erschwerten Bedingungen von bestimmten sozialen Gruppen, wobei oftmals alleinerziehende Frauen und junge männliche Migranten der zweiten Generation genannt werden. Das Leben in der „Peripherie“, wozu sie weite Teile Ostdeutschlands zählen, wird von diesen Autoren ebenfalls aus der Sichtweise der Exklusion und Prekarisierung gesehen. Hierbei geht es ihnen vor allem auch darum, zu erkunden, in welcher Weise diese sozialen Prozesse individuell verarbeitet werden. Konsequenterweise hat sich daher ihr Forschungsprojekt in der ostdeutschen Kleinstadt Wittenberge intensiv um eine Einbeziehung und Dokumentation subjektiver Sichtweise bemüht. Mit viel Aufwand, und über zwei Jahre ausgestreckt auch verhältnismäßig lang, wurden unterschiedliche Personen aus Wittenberge interviewt und die Situation vor Ort beobachtend erkundet. Die Forscher verstehen ihre Forschung als eine „öffentliche Soziologie“, weshalb sie in einer transdisziplinären Herangehensweise unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, wie beispielsweise das lokale Theater in ihr Projekt miteinbezogen haben.

Die seit 2013 etablierte „Werkstatt Sozialraumanalyse“ an der Bauhaus-Universität Weimar bemüht sich, die bisherigen Forschungen zu ostdeutschen Kleinstädten fortzusetzen und neu auszurichten. Mit Hannemann teilt die „Werkstatt“ die Kritik an der Marginalisierung von (ostdeutschen) Kleinstädten in der Stadtforschung. Im Gegensatz zu den vielen kurzfristigen und thematisch begrenzten Studien der angewandten Forschung, insbesondere im Diskurs über Stadtplanung und demographischen Wandel, sollen zwar nach wie vor auch Einzelstudien erstellt werden, aber durch eine kontinuierliche Bearbeitung lokaler Gesellschaften soll eine Gesamtsicht entstehen, die den Gemeindestudien der Forscher aus Hannover nahesteht. Mit diesen teilt die „Werkstatt“ den Ansatz, dass über die betreffenden Städte zunächst explorativ geforscht werden muss und dass es die Aufgabe der Forschung ist, verlässliche Beschreibungen und Beobachtungen zu erstellen. Dennoch wird die Arbeit schon auch von einer Problemzentrierung geleitet, die sich in der Interaktion der Forschenden mit den lokalen Akteurinnen und Akteuren ergibt und zugleich theoriegeleitet ist. Dies unterscheidet die Arbeit der Werkstatt von der Wittenberge-Studie, in der als eine explorative Forschung die Problemdefinition nicht mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern formuliert wird.

Die Hervorhebung der Problemzentrierung ist vor allem deshalb für die „Werkstatt“ wichtig, weil die Forschenden sich selbst auch als Akteurinnen und Akteure verstehen müssen. Im Gegensatz zu den Kollegen aus Hannover und Berlin sind die Weimarer Forschungen in einem lokalen Kontext eingebettet, in dem die Verantwortung für die Forschungsergebnisse nicht mit einem selbst-organisierten Ende des Projekts aufhört. Der lokale Kontext bedeutet, dass man sich auf eine sehr überschaubare Anzahl von Akteurinnen und Akteuren einlässt, die für die Forschung Zugänge eröffnen und die die Verwertung der Ergebnisse im Konsens erwartet. Im Gegensatz zu externen Forschern kann – und will – sich die Weimarer „Werkstatt“ nicht auf eine Beobachterposition zurückziehen. Als Teil der Bauhaus-Universität Weimar ist sie als Akteurin in der Region anzusehen und viele Professoren und Professorinnen sind in Projekten und in der Beratung von Politik und Verwaltung tätig.

Im Unterschied zu planerischen Projekten können Forschungen über die gesellschaftliche Entwicklung von Städten weder inhaltlich noch zeitlich in der Weise eingegrenzt werden, dass sie der Erwartung der lokalen Akteurinnen und Akteure entsprechend zu angemessenen Antworten führen kann. Die kontinuierliche Beschäftigung mit den sozialen Aspekten in Thüringen (vgl. Eckardt 2004) gründet sich in dem Verständnis der Problemlagen als gesellschaftlich generierte, die aber nicht deterministisch das Verhalten von Menschen bestimmen. Der weiterführende theoretische Anschluss hat sich in der empirischen Erforschung aus den Lebensstilen in dieser peripheren Region ergeben, die sich nicht als bloße Konsequenz aus sozialstrukturellen Benachteiligungen erklären lassen (Eckardt 2002). In diesem Sinne lassen sich, trotz peripherer Lage, eine erhebliche Diversität in der Wahrnehmung und Interpretation von lokalen Umständen erkennen, die eine auch politische Bearbeitung ermöglicht (Eckardt 2012).

Nachdem in den letzten Jahren mit Studierenden Projekte zu einzelnen Themen ein Semester lang erforscht wurden, wurde entschieden, dass Studierende über mehrere Semester ein Thema und eine Kommune untersuchen können. Ausgangspunkt sind die Problemdefinition von lokalen Akteurinnen und Akteuren und das freiwillige Engagement von Studierenden. Auf diese Weise werden seit 2012 Projekte über Senioren in Erfurt, Jugendliche mit Behinderungen in Jena, Schülerinnen und Schüler in Gera und das Leben in stigmatisierten Stadtteilen in Schmalkalden und Sömmerda durchgeführt.

Der methodische Ansatz der Werkstatt lässt sich als eine partizipative oder aktivierende Methodik beschreiben. Dabei werden die Studien als explorativ erfahren und nicht von bestimmten theoretischen Ansätzen, wie etwa bei der Wittenberge-Forschung, motiviert. Hierbei werden methodologisch eher Forschungstraditionen aufgegriffen, die sich ihrem Forschungsgegenstand induktiv nähern. Überschneidungen zu „action research“ (AR) ergeben sich, weil im Gegensatz zu den Community Studies eine Problemorientierung am Beginn der Forschung steht. In Abgrenzung zur AR – und auch zu anwendungsorientierten Arbeiten – ist aber das Ziel der Forschung nicht die unmittelbare Veränderung einer Situation. Als Ergebnis der bisherigen Arbeiten, wie auch in Suhl, ist vielmehr als ein Grundproblem der Region erkannt worden, dass es ein umfassendes Kommunikationsproblem gibt, auf das die Werkstatt durch Kommunikations-, Reflektions- und Informationsangebote im Allgemeinen reagieren will. Da die „Werkstatt“ letztlich nicht als Akteurin handeln kann, sind Probleme nur von den lokalen Akteurinnen und Akteuren auch zu lösen.

2. Suhl: Geschichte eines Auf- und Abstiegs

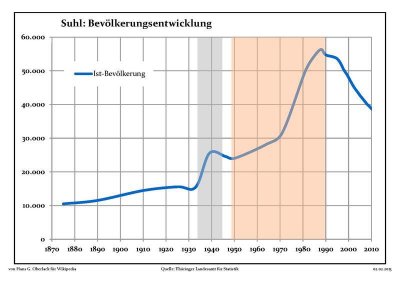

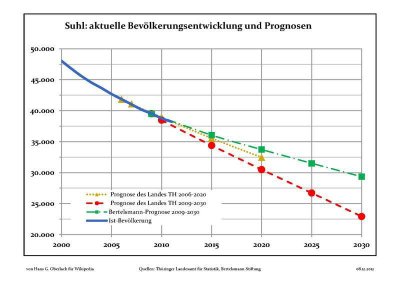

Suhl ist die Stadt in Thüringen, die nach der deutschen Wiedervereinigung die meisten Einwohner verloren hat (s. Tab.1). Prinzipiell kann man sagen, dass der Einwohnerverlust in Ost-Deutschland viele Ursachen hat. Es lassen sich drei Ursachenkomplexe zusammenfassen: Zunächst hat eine massive Abwanderung in die westdeutschen Länder stattgefunden, in denen Arbeit und Wohlstand gesucht wurden. Die Unterschiede in der ökonomischen Prosperität waren vor allem in den 1990iger Jahren insbesondere für die jüngere Generation eine erhebliche Motivation, die Heimatstadt zu verlassen. Zweitens hat sich der Lebensstil der ehemaligen DDR-Bewohnerinnen und -Bewohner erheblich verändert. Dies betrifft insbesondere die Geburtenrate sowie den Zeitpunkt der Familiengründung und ersten Geburt. Durch bessere (medizinische) Versorgung stieg zudem die Lebenserwartung, weshalb der Altersdurchschnitt stieg. Der veränderte Lebensstil führte, drittens, zu einer Abkehr von den Städten und zu einer nachholenden Suburbanisierung. Nachdem man im Sozialismus kaum die Möglichkeit hatte, seinen eigenen Wohnort zu wählen und sich ein Haus vor der Stadt zu bauen, holten dies viele Menschen seit 1990 nach. Das führte insbesondere zu einer sozialen Entmischung der „Platte“, in der bis dahin unterschiedliche Berufsgruppen nebeneinander lebten. Im Ergebnis bedeutete dies, dass vor allem die älteren, ärmeren und weniger ausgebildeten in den Städten – und insbesondere in den sozialistischen Wohngebieten – blieben. Das hatte wiederum zur Folge, dass Impulse und Innovationen für die lokale Wirtschaft, die städtische Kultur und für das bürgerschaftliche Engagement ausblieben.

Die Entwicklung Suhls ist aufs Engste mit der deutschen und europäischen Geschichte verbunden. Die industrielle Revolution, der Nationalsozialismus und der Staatssozialismus haben die Stadt bis zur deutschen Wiedervereinigung permanent weiterentwickeln lassen. Das Paradigma des Wachstums hatte sich bis 1989 als eine Selbstverständlichkeit etabliert. Im Jahre 1989 erreichte die Bevölkerungszahl der Stadt Suhl mit über 56.000 ihren historischen Höchststand. Der seitdem einsetzende Einwohnerverlust wird deshalb von vielen als unnormal und auch ungerecht empfunden. Dabei geht dabei der Blick auf die historischen Ursachen dieses Wachstums verloren.

Die Industrialisierung Suhls setzte im 19. Jahrhundert ein und ersetzte den wenigen Bergbau in der Region durch die Weiterentwicklung des Handwerks, wie dies in vielen Teilen Thüringens der Fall war. In Suhl fand dabei das Büchsenmacherhandwerk Anschluss an die maschinelle Produktion. Es entstanden europaweit konkurrenzfähige Waffenfabriken wie die Firmen J. P. Sauer & Sohn, C. G. Haenel und Simson & Co. 1840 eröffnete in Suhl eine Lehranstalt für Militärbüchsenmacher. Die Waffenproduzenten konnten für ihren Vertrieb vor allem von den in den 1840er und 1850er Jahren für die Eisenerzgruben angelegten Zugverbindungen profitieren. Wie der Bergbau wurde auch die anfangs vielversprechende Porzellanproduktion bis zum Zweiten Weltkrieg eingestellt, so dass die Waffenproduktion zum dominierenden Wirtschaftsbereich wurde. Noch Ende des 19. Jahrhunderts schien hingegen eine zivile Produktionsorientierung durchaus konkurrenzfähig, als die jüdische Familie Simson eine Fabrik für die Produktion von Fahrrädern und später auch von Renn- und Luxuswagen gründeten. Der Nationalsozialismus machte dieser ökonomischen Diversität ein Ende, in dem der jüdische Besitz – und auch also der Simson-Werke – enteignet und die jüdische Bevölkerung spätestens mit dem Brand der Synagoge in Suhl vertrieben wurde.

Während des Nationalsozialismus wuchs die Bevölkerung auf über 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner an und erreichte somit den höchsten Stand in ihrer bisherigen Geschichte. Dies war vor allem der Ausrichtung auf Waffen- und Kriegsgüterproduktion zu verdanken, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg einsetzte. Zehntausend Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen wurden in Suhl untergebracht, um den Bedarf an Arbeitskräften in der Waffenindustrie abzudecken.

Der Zusammenhang mit der Militarisierung der Gesellschaft und der Stadtentwicklung Suhls endete nicht mit der Besetzung durch die Rote Armee und die anschließende Integration in die DDR. Suhl wurde zur Bezirkshauptstadt ernannt und konsequent als Industriestandort weiter ausgebaut. Das führte dazu, dass sich die Stadt im Vergleich zur Vorkriegszeit verfünffachen konnte. Sie wurde dabei nach den Prinzipien des sozialistischen Städtebaus umgebaut. Da für die Sozialisten die gewachsenen Städte als „bürgerlich“ und „kapitalistisch“ galten, wurde das Stadtzentrum vollkommen abgerissen. Obwohl Suhl den Krieg unbeschadet überstanden hatte, hat es deswegen heute keine historische Altstadt. In Suhl, wie andernorts, sollte durch den Städtebau das Ankommen der neuen Gesellschaft und des neuen Menschen symbolisiert werden (vgl. Durth 1998). Der Chef-Architekt der DDR, Hermann Henselmann, plante für Suhl eine neue Stadt, die mit Hochhäusern, Schnellstraßen, Warenhäusern und Verwaltungsgebäuden der Stadt eine sozialistische Ansicht verleihen sollte. Es folgten kulturelle Einrichtungen, wie die Stadthalle und die Philharmonie. Als besondere Ikone des sozialistischen Neubeginns galten in der DDR jene Städte und Stadtteile, die in sich geschlossene und kompakte Wohngebiete etablierten konnten, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner alle Bedürfnisse im engsten Umfeld erledigen konnten (vgl. Bernhard 2009). Als ein solches Areal wurde der Stadtteil „Suhl-Nord“ geplant und gebaut, der sich auf dem nahegelegenen Hügel der Stadt befindet und der heute vom Bevölkerungswachstum am stärksten betroffen ist.

Mit dem Ende des Staatssozialismus begann eine intensive und bis heute andauernde Diskussion über die lokale Identität der Stadt, die zum ersten Mal selbst einen Konsens über ihren Entwicklungsweg finden muss. Wiederum sind übergeordnete gesellschaftliche Prozesse, wie der oben beschriebene demographische Wandel, kaum von lokalpolitischer Seite zu beeinflussen und sehen sich viele Verantwortliche nur als Akteurinnen und Akteure, die hierauf lediglich reagieren können. Auch wurden die ursprünglichen Erwartungen und Hoffnungen auf eine schnelle Angleichung an westdeutsche Lebensverhältnisse nachhaltig erschüttert. Die Wahl des Stadtslogans „Stadt des Friedens“ als Reaktion auf die lange Abhängigkeit und Verstrickung in die Rüstungsindustrie direkt nach der „Wende“ kann als Beispiel für diese frühe Phase von Optimismus und Offenheit gesehen werden.

Der weitere Verlauf der Stadtentwicklung hingegen widersprach den vagen Hoffnungen auf Teilhabe und allgemeinen Wohlstand. Obwohl die Frustration mit der Wiedervereinigung keineswegs von der Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner geteilt wird, hat sich eine sozialpsychologische Restauration in den folgenden zwei Jahrzehnten durchgesetzt, die dazu führt, dass man auch den Titel „Stadt der Waffen“ im Jahr 2006 als offizielles Motto für Suhl wählte. Die lokale Geschichte wird dabei in der Weise beschönigt, dass fälschlicherweise behauptet wird, es wären nur Sportwaffen in Suhl hergestellt worden und auf deren Qualität könne man stolz sein. Unterstützt wurde diese Hinwendung zu dieser Marketing-Politik durch einen externen Ratschlag, der die Notwendigkeit von darstellbarer lokaler Identität im überregionalen Konkurrenzkampf um Investoren, Touristen und neue Bewohner betont. Dieser neuen Identitätspolitik folgten Investoren in die ehemalige Stadthalle, die zum Congress Centrum Suhl umgebaut wurde und womit Kongresstourismus ermöglicht werden soll. Durch die Lage im Thüringer Wald kann Suhl durchaus auf Tourismus hoffen. Allerdings fehlen Anreize, warum Besucher ausgerechnet nach Suhl anstelle anderer Städte kommen sollen und vor allem auch, warum sie dort länger bleiben sollen. Als Erfolg kann man es daher bezeichnen, dass Suhl Anfang 2014 „Staatlich anerkannter Erholungsort“ wurde.

Obwohl die bescheidenen Erfolge die Strategie dieses „City Branding“ (vgl. Anttiroiko 2014) nicht zu verleugnen sind, kann nicht davon gesprochen werden, dass eine Kehrtwende in der Stadtentwicklung vollzogen wurde. Der massive Abriss leerstehender Häuser mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung im Programm „Stadtumbau Ost“, die trotzdem nur knapp abgewendete Pleite der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, die Überschuldung der Stadt – u. a. durch den Bau des Congress Centrums –, der sich fortsetzende Abzug vieler Menschen aus der Stadt und der allgegenwärtige Eindruck, dass man alles versucht hat, prägen die Innen- und Außensicht der Stadt seit den letzten Jahren.

3. Konsens, Meckern und alternative Narrative

Das war die Ausgangslage, als die Weimarer Werkstatt in den Jahren 2013 und 2014 mit dem Dezernat Soziales ein Studienprojekt zum Thema „Image und Identität“ begann. Im Rahmen vorheriger Arbeiten waren immer wieder vereinzelte Studien zu Fragen der Stadtentwicklung in Suhl unternommen worden, wobei der Umbau von Suhl-Nord zentral stand. Hierzu wurden erste Interviews vom Autor im Jahr 2003 geführt. Für das Projekt der „Werkstatt“ allerdings war eine Diskussion mit Politikerinnen und Politikern ausschlaggebend, die der Partei „Die Linke“ angehören. Das Projekt wurde aber unabhängig von der Partei durchgeführt, wobei die Kontakte und Netzwerke der „Die Linke“ genutzt wurden.

Als gemeinsame Problemwahrnehmung konnte mit diesen Politikern aber auch generell mit der lokalen Öffentlichkeit und wichtigen Akteurinnen und Akteuren in der Stadt eine Orientierungslosigkeit konstatiert werden, wie sie im vorherigen Kapitel dargestellt wurde. Diese Krise der Orientierung wurde auch durch das Befolgen von externen und teilweise sehr ortsfremden Konzepten verstärkt, die die Politik der Stadt eingekauft und angenommen hatte. Eine Wiederholung dieser Erfahrung sollte auf jeden Fall ausgeschlossen werden und deshalb wurde bewusst die Erwartung entkräftet, dass die „Werkstatt“ anwendbare Resultate, Empfehlungen oder gar Lösungen produzieren wird.

Was kann aber erreicht werden, wenn ein solches Handlungswissen nicht produziert werden soll? Ausgangspunkt des Projektes war die Überwindung der Sprachlosigkeit und „Schockstarre“ der lokalen Gesellschaft anzustreben. Motiviert durch weitergehende Überlegungen über den Zusammenhang zwischen dem Erzählen über die Stadt und die sich dadurch ergebenden Vorstrukturierungen von Raumwahrnehmung, Interpretation von Stadtentwicklung und die kognitiv-emotionalen Selektionen von Handlungsoptionen (Eckardt 2014), wurde die Fragestellung des Projekts auf die Suche nach den vorhandenen und den weniger wahrgenommenen Narrativen in der Stadt über die Stadt fokussiert.

Das Vorhaben, an dem sich neben dem Autor die beiden Mitarbeitenden Franziska Werner und René Seyfarth sowie 18 Studierende beteiligten, wurde in drei Phasen durchgeführt, in denen jeweils unterschiedliche Aspekte des Forschungsprojektes im Mittelpunkt standen. Der Forschungsansatz ist als ein exploratives Projekt angelegt gewesen, in denen die Phasen aufeinander aufbauend gestaltet wurden und insgesamt zu einer sich intensivierenden Einsicht in die Logik der Narrative von Suhl beitragen, ohne dass allerdings ein abschließendes Urteil gefällt werden sollte.

In der ersten Phase ging es darum, die Problemdefinition des Projektes quasi aus den Händen der Forschenden zu geben und diese aus der Sicht wichtiger Akteurinnen und Akteure, den öffentlichen Diskursen und mit Bezug auf die Fachdiskussionen herauszuarbeiten. Hierzu dienten zahlreiche Treffen mit den schon erwähnten Politikerinnen und Politikern und Verantwortlichen, etwa der Wohnungsgesellschaft. Eine systematische Analyse der Medienrepräsentation und der Fachdiskurse über „Schrumpfende Städte“ wurden angeschlossen. Dies führte dazu, dass sich die Situation in Suhl als eine Wissensproblematik verstehen ließ, in der das Handeln der Akteurinnen und Akteure nicht nur – wie dies aus Sicht der Betreffenden oftmals betont wird – als etwa ein Problem von fehlenden Handlungsmöglichkeiten (vor allem auch dem Fehlen von Geld) darstellt, sondern dass eine Handlungsorientierung aufgrund der vorgegebenen Narrative scheitert. Das ist insbesondere für die dominante Narration vom „Schrumpfen“ der Fall, der sich zunächst viele Verantwortlichen in Suhl wie in ganz Thüringen nicht anschließen wollten, da sie intuitiv spürten, dass diese Sichtweise auf die Stadt keine positiven Horizonte erschließen kann, sondern die Abwärtsbewegung als unveränderlich darstellt. Im Prozess des realen Einwohnerverlusts und der Möglichkeit durch Teilnahme am Programm „Stadtumbau Ost“ den Abriss von leerstehenden Wohnungen finanziert zu bekommen, hat sich das Narrativ vom „Schrumpfen“ sehr stark in die Gedankenwelt eingegraben. Das wird etwa dadurch deutlich, dass immer wieder von einer Art „natürlichen Schrumpfung“ gesprochen wird, die sozusagen von selbst an einem bestimmten Punkt zum Halten kommt. Die impliziten Annahmen dieses Narratives bedeuten eine Art von Entmündigung von lokaler Politik und Gesellschaft, da Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten nicht mehr denkbar werden. Der demographische Wandel wird als alternativlos angesehen. Demographie wird zum Schicksal, Politik wird „demographisiert“. (vgl. Barlösisus/Schiek 2007)

Das Narrativ vom Schrumpfen impliziert auch eine bestimmte Rollenverteilung zwischen Gesellschaft und Politik, in der Expertenmeinungen zum zentralen Ausgangspunkt für Entscheidungen installiert werden, die die direkte Lebensgestaltung der Einwohnerinnen und Einwohner betreffen und über die sie auf diese Weise keine eigene Meinung mehr einbringen können. Damit ist nicht gemeint, dass sie keine Möglichkeiten der Partizipation hätten. Im Gegenteil. Es ist eher auffällig, dass Bürgerinnen und Bürger an den organisierten Partizipationsverfahren kaum teilnehmen und dass deren mangelnde Präsenz in solchen Veranstaltungen – und auch die niedrige Wahlbeteiligung – eine problematische Differenz zwischen der Sprache der Verantwortlichen und denen der Bürgerinnen und Bürger aufzeigt.

Dies betrifft insbesondere den mit viel Aufwand und Engagement eingeleiteten Prozess des „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK), der im Konsens aller politischen Parteien, der Verwaltung, externen Beratenden und anderen wichtigen Akteurinnen und Akteuren der Stadt formuliert und auch nach Jahren in großer Übereinstimmung weiterentwickelt wurde. Offensichtlich, so das Zwischenfazit aus der ersten Phase der Studie, herrscht zwischen den offiziellen und öffentlichen Narrativen und der Art und Weise, wie die Bürgerinnen und Bürger selber ihre Stadt und ihre Lebensweise in Worte fassen, eine erhebliche Diskrepanz. Wir vermuteten deshalb, dass es jenseits der konsensuellen Diskurse (ISEK, „Schrumpfende Stadt“) andere Narrative in der Stadt gibt, die sich mit diesen nicht verbinden und die deshalb fragmentiert, unbeachtet und inkohärent bleiben und aus diesen Grunde nicht öffentlich wahrgenommen werden.

In einer zweiten Phase wurden deshalb 55 Interviews mit Personen des öffentlichen Lebens durchgeführt, die in den verschiedenen Bereichen der Stadt tätig sind. Dazu gehören etwa Polizisten, Architekten, Lehrer, Sozialarbeiter, Kirchenvertreter, Verantwortliche aus der Wirtschaft, dem Tourismus-Sektor, von sozialen und kulturellen Vereinen und andere. Auch einzelne Focus-Group-Interviews an Schulen wurden durchgeführt. Das zentrale Anliegen dieser Phase war die Suche nach solchen diskursiven Elementen zu suchen, die auf fragmentierte Narrative über Suhl schließen lassen und sie in Bezug auf die individuellen Wahrnehmungen zurückzuführen.

Was sich als erstes ergab, war eine Wolke von Vokabeln, mit denen die Interviewten immer wieder versuchten, Suhl aus ihrer Sicht zu beschreiben. Diese Beschreibungsvokabeln ließen sich unabhängig von sozio-ökonomischen, biographischen oder politischen Zuordnungen der Interviewten auffinden. Das verweist darauf, dass es diffuse Narrative über Suhl gibt, die bislang keine strukturelle Verankerung in einen interpretativen Rahmen gefunden haben und dementsprechend auch wenig handlungsleitend wirken. In dieser Wolke schweben Begrifflichkeiten wie „Grünes Herz Deutschlands“, „Waffenstadt“, „Stadt in den Bergen“, „Sushi-Stadt“, „Kleinstadt“ und die Hervorhebung einzelner Aspekte der Stadt, die immer wieder als Referenz und Orientierung funktionieren, aber nur teilweise bereits eine emotionale Bewertung beinhalten. So werden immer wieder das Centrum-Warenhaus, die Autobahn, das Congress-Centrum, die Simson-Werke, die DDR-Architektur und andere erwähnt, die selten aber aus Sicht der Interviewten mit positiven oder negativen Wertungen assoziiert werden.

In einem zweiten Analyse-Schritt der Interviews wurden Cluster nach Häufigkeit konstruiert, die eine begriffliche Nähe einzelner Referenzbegriffe herstellen sollten. Hierbei hat sich herausgestellt, dass sich bestimmte Referenzen häufiger im Kontext mit anderen Begriffen finden lassen und sich somit durchaus Narrative abzeichnen. Im Wesentlichen konnten fünf Narrative identifiziert werden: Am stärksten ging es dabei vor allem um eine immer wieder angeführte Erzählung über die eigenen Wünsche, die man an die Stadt gerichtet hat. Wie auch aus den anderen vier Narrativen – Erzählungen über das „Wir“, wer hier die Macht hat, warum man so wenig miteinander redet und über das Mut haben – kann eine starke Bezogenheit der individuellen Wahrnehmung und die Vorstellung vom eigenen Leben auf den Raum der Stadt aus dieser Narration destilliert werden.

Dieser Befund widerspricht somit der Wahrnehmung der Akteurinnen und Akteure, die Bürgerinnen und Bürger würden sich nicht für die Stadt interessieren. Erstaunlicherweise wird gerade über diese Klage von der Politik über die passiven Bürgerinnen und Bürger bei vielen Akteurinnen und Akteuren sehr viel reflektiert und wird dies auch selbstkritisch geäußert. Diese Selbstkritik findet sich in einer Art von Meta-Diskurs wieder, in dem über das Meckern gemeckert wird. Mit „Meckern“ wird eine nicht-adäquate Form der Kommunikation problematisiert, die aus den diffusen Wahrnehmungen und vagen Vokabeln eben zu keiner auf Handlungsalternativen ausgerichtete Kommunikation führt. Das Meckern, so unsere Interpretation, signalisiert eine Unzufriedenheit mit den vorhandenen öffentlichen Narrativen, ohne dass allerdings weder der Versuch einer anstrengenden Kommunikationsarbeit unternommen wird, die mit besseren Argumenten für andere politische Entscheidungen wirbt, noch wird die Verantwortung des Sprechers akzeptiert, die eigenen Vorstellungen öffentlich zu vertreten.

Konsequenterweise haben wir deshalb in einer dritten Phase alle Interviewpartnerinnen und -partner, die interessierte Öffentlichkeit und viele andere Akteurinnen und Akteure aus der Stadtgesellschaft zu einem öffentlichen Gespräch eingeladen, in dem nach einer Darstellung der Interviewergebnisse das Meckern durch deren öffentliches Exponieren zu einem kohärenteren Formulieren von alternativen Sichtweisen auf Suhl transformiert werden sollte.

Die unterschiedlichen Reaktionen der Teilnehmenden, die zum größten Teil nicht aufeinander Bezug nahmen und auch nicht auf die Ergebnisse des Projekts eingingen, hat genau diese Funktion der öffentlichen Debatte erfüllt. Teilweise wiederholte sich das inkohärente Argumentieren, wobei neue Vokabeln und Narrative auftauchten, die bislang nicht zu Wort kamen. Nennenswert sind hierbei vor allem die sehr emotional vorgetragene Sichtweise auf den Abriss von Suhl-Nord und Versatzstücke aus Diskursen über die deutsche Wiedervereinigung. Zugleich gelang es aber Teilnehmenden durchaus auch, ihre Wahrnehmungen mit einer handlungsorientierten Interpretation zu verbinden. Dies betrifft in erster Linie die Jugendlichen, die sich durch den Slogan „Stadt der Waffen“ nicht integriert fühlen, und die einen grundsätzlichen Ausschluss aus der Diskussion um das Suhl von morgen beklagen. Noch stärker gilt dies für eine Gruppe von jungen Künstlerinnen und Künstlern, die teilweise aus Berlin nach Suhl zurückgekehrt sind, um eine eigene Initiative „KultuRRaum Suhl“ zu gründen.

Mit der Veranstaltung wurde Suhl auch in den etablierten Medien und der Öffentlichkeit auf eine andere Weise wahrgenommen als dies in der Regel der Fall ist. Dabei ist zwar trotz Berichten im regionalen Radio und Fernsehen und der lokalen Presse nicht davon auszugehen, dass sich die grundsätzliche Problematik der Kommunikationsstrukturen nachhaltig verändert hat. Vielmehr sind diese durch das Forschungsprojekt sichtbar gemacht worden und können so durch lokale Akteurinnen und Akteure bearbeitet werden.

4. Diskussion

Nach wie vor gibt es kein Sushi in Suhl. Inzwischen aber ein Auffanglager für Flüchtlinge, gegen das im letzten Winter jeden Montag Einwohnerinnen und Einwohner demonstriert haben. Mittlerweile haben diese Demonstrationen aufgehört und die Innenstadt von Suhl wird von vielen Flüchtlingen sehr selbstverständlich aufgesucht. In Suhl hat es eine verhältnismäßig große Gruppe gegeben, die sich für die Aufnahme der Flüchtlinge öffentlich engagiert hat. In dieser weltoffenen Gruppe waren einige Akteurinnen und Akteure dabei, mit denen wir Interviews geführt haben. Während die Gegnerinnen und Gegner der Flüchtlinge sich nach wie vor unzusammenhängend und emotional hilflos artikulieren, hat die Auseinandersetzung um die Asylsuchenden bei den Befürwortenden ein neues Narrativ gestiftet, dass eine Soziabilität zwischen Bürgern und Verantwortlichen zu ermöglichen scheint.

Wie der Film so ist auch dieses Narrativ sehr selbstbezogen. Geht es im Film um einen abstrakten Weltfrieden, so versammeln sich die Aktivisten heute unter dem artifiziellen Slogan „Suhl bleibt bunt“. Die fehlenden Erfahrungen, mit unterschiedlichen Lebensstilen zusammenzuleben und durch Kommunikation gemeinsame Vorstellungen über die Stadt zu entwickeln und umzusetzen, werden durch den Slogan kaschiert. Dieses Narrativ könnte aber helfen, damit die Stadt für diese Erfahrungen Räume anbietet und aus einer veralternden und schrumpfenden Stadt eine dynamische und vitale wird.

Literatur

Anttiroiko, A.-V. (2014): The political economy of city branding. London: Routledge.

Barlösius, E./D. Schiek (Hrsg.) (2007): Demographisierung des Gesellschaftlichen: Analysen und Debatten zur demographischen Zukunft Deutschlands. Wiesbaden: VS Verlag.

Beer, I. (2009): Quartierperspektiven zwischen Schrumpfung und Temporalität, Aufwertung und Abriss: Thesen zu Schrumpfung und Stadtumbau Ost in mittelgroßen Städten. In: Schnur, O./Drilling, M. (Hrsg.): Quartiere im demografischen Umbruch, 187-198.

Bernhardt, C. (2009): Sozialistische Städte zwischen Herrschaft und Selbstbehauptung : Kommunalpolitik, Stadtplanung und Alltag in der DDR. Stuttgart : Steiner.

Bertels, L. (Hrsg.) (2015): Gotha im Wandel : 1990-2012 – Transformation einer ostdeutschen Mittelstadt. Wiesbaden : Springer VS

Bertels, L. und U. Herlyn (Hrsg.) (2002): Stadtentwicklung Gotha 1990-2000. Wiesbaden: VS Verlag

Bürkner, H.-J. (2012): Städtische Entwicklungspfade in der Schrumpfung. Münster: Lit.

Bürk, T. (2012): Gefahrenzonen, Angstraum, Feindesland: Stadtkulturelle Erkundungen zu Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus in ostdeutschen Kleinstädten. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot.

Durth, W. (1998): Architektur und Städtebau der DDR. Frankfurt : Campus.

Eckardt, F. (2002): Eine periphere Gesellschaft: Regionalentwicklung zwischen Erfurt und Weimar. In: Informationen zur modernen Stadtgeschichte, 2, 18-22

Eckardt, F. (Hrsg.) (2004): Die „soziale Stadt" in Thüringen : erste Erfahrungen mit dem Bund-Länder-Programm in Erfurt, Gera, Jena, Leinefelde und Weimar. Marburg : Tectum.

Eckardt, F. (2012): Mitte Deutschlands: Thüringer Verschiebungen. In: Forum Kommune, 30/3, 22-24.

Eckardt, F. (2014): Many voices but no plan? Planning the city in the field of diverse narratives. In: Planum. The Journal of Urbanism, 26/2.

Grabbert, T. (2008): Schrumpfende Städte und Segregation: eine vergleichende Studie über Leipzig und Essen. Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag.

Großmann, K. (2014): Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten. In: Berger, P. A. /Keller, C./Klärner A./Neef R. (Hrsg.): Urbane Ungleichheiten: Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie. Wiesbaden: Springer VS, 89-115.

Haller, C. (2012): Die Suche nach Entwicklungsperspektiven für schrumpfende Städte und Regionen. Kassel: Universitätsverlag Kassel:

Hannemann, C. (2004): Marginalisierte Städte : Probleme, Differenzierungen und Chancen ostdeutscher Kleinstädte im Schrumpfungsprozess. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.

Heinrich, A. J. (2013): Umbau schrumpfender Städte: Identifizierung von Spielräumen für Urban Governance in ostdeutschen Mittelstädten. Essen: Klartext.

Kühn, M. (2009): Regenerierung der Städte: Strategien der Politik und Planung im Schrumpfungskontext. Wiesbaden: VS Verlag.

Nipper, J. (2013): Demographischer Wandel und schrumpfende Städte. In: Haller, M./Meyer-Wolters, H./Schulz-Nieswandt, F. (Hrsg.): Alterswelt und institutionelle Strukturen. Würzburg: Königshausen & Neumann, 89-106.

Rademacher, C. (2013): Wirtschaftliche Folgen demographischer Schrumpfung: machen kommunale Familien- und Seniorenpolitik einen Unterschied? In: Haus, M./Kuhlmann, S. (Hrsg.): Lokale Politik und Verwaltung im Zeichen der Krise?, Wiesbaden: Springer VS, 237-255.

Richter, R. (2013): Nach dem Schrumpfen: Stadtbezogene Identität als Potenzial schrumpfender Städte. Berlin: Frank & Timme.

Rößler, S. (2012): Neue Freiräume in der Stadt – Herausforderungen in schrumpfenden Städten. In: Forum Stadt, 39/1, 17-29.

Willisch, A. (2012): Wittenberge ist überall: Überleben in schrumpfenden Regionen. Berlin : Links

Zitiervorschlag

Eckardt, Frank (2015): Suhl ohne Sushi: Das Leben in einer Kleinstadt in Ostdeutschland heute – Ergebnisse einer Sozialraumwerkstatt. In: sozialraum.de (7) Ausgabe 1/2015. URL: https://www.sozialraum.de/suhl-ohne-sushi.php, Datum des Zugriffs: 25.04.2024