Überall und nirgends – Eine Ethnographie Leipziger Nicht-Orte

Andreas Thiesen

“Before we built that smirking airport,

before the phones told us where to go,

before the strike, before the streetcar,

before we read comics on the radio.

Long before we found a way to gauge the coldest day.”

John K. Samson: Oldest Oak at Brookside, 2016.

Die Leipziger Nonlieue ist den meisten Stadtbewohner*innen, ähnlich wie die französische Banlieue, auf die der Kunstbegriff anspielt, zugleich bekannt und unbekannt. Jede*r hat von solchen Nicht-Orten gehört, sie gedankenlos gestreift, ein halbes Arbeitsleben in ihr verbracht, vielleicht täglich durch sie durchgesehen, doch nur die wenigsten wissen um ihren Eigensinn. Dabei steht die Nonlieue in keiner Analogie zur Phänomenologie der „unsichtbaren Stadt“ (Eckardt/Seyfarth/Werner 2015): Sie ist, im Gegenteil, nicht nur gut sichtbarer Teil der gebauten Umwelt, vielmehr prägt sie das übermoderne Bild der neoliberalen Stadt. Ob Shopping Malls, Erlebnispools, Hotelketten, Messegelände, Autobahnkreuze: Immer handelt es sich bei Nicht-Orten um urbane Drehscheiben eines beschleunigten Warenverkehrs und der Personenmobilität.

Die Dialektik der permanenten Zwischennutzung materialisiert sich im Typus des Funktionsbaus. Und dennoch fehlt es uns an kognitiver, emotionaler und haptischer Sensibilisierung, um unmittelbar gewahr zu werden gegenüber jener beispiellosen architektonischen Metamorphose globaler Stadtlandschaften, die der französische Anthropologe Marc Augé, auf dessen wissenschaftliche Pionierleistung dieser Essay zurückgeht, in seinem Buch „Nicht-Orte“ so bestechend kontextualisiert (Augé 2014). Allerdings hat Augé sein Konzept des Nicht-Ortes bisher rein theoretisch beleuchtet; zumindest gibt der „Ethnograph des Nahen“ in seinem Werk keine Einblicke in Feldaufenthalte an Nicht-Orten. Es fehlt also eine empirische Überprüfung seiner zentralen Thesen, die mitunter den Eindruck einer geschlossenen Vorstellung von Stadt-Raum-Ort-Mensch-Beziehung hinterlassen und deren absolute Definition von Nicht-Orten als ahistorische, emotionslose und stumme Architektur der Tristesse nur bedingt plausibel ist.

In den Vordergrund ethnographischer Forschung an Nicht-Orten muss deshalb die Frage rücken, wie es an diesen Ortstypen [1] um die Konnektivität von Sozialem und Raum bestellt ist. Kurz: Wie äußert sich das Sozialräumliche an Nicht-Orten?

Abb. 1: Bonjour tristesse, Bild: Andreas Thiesen

Bild anklicken zum Vergrößern

1. Ethnographische Forschungszugänge in die Nonlieue

Die folgenden Zeilen dokumentieren meine Lehrerfahrung aus einer Forschungswerkstatt, deren Gegenstand studentische Streifzüge durch Leipzigs Nonlieue waren [2]. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, einige Vor-Voraussetzungen offenzulegen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die sozialräumliche Sensibilisierung von Studierenden einen wesentlichen Bestandteil unserer Forschungswerkstatt ausmachte.

Dreierlei musste daher berücksichtigt werden:

- der Erstkontakt der Studierenden mit empirischer Sozialforschung im fünften Semester des Bachelorstudienganges Soziale Arbeit, der in erster Linie für eine professionelle Praxistätigkeit qualifizieren soll, weniger für die Durchführung weiterer Forschungsvorhaben.

- der Forschungsgegenstand in einem wissenschaftlichen „Spezialfeld“, dessen Entdecker auch zwei Jahrzehnte nach Erscheinen seines Werkes „Nicht-Orte“ nicht gerade einen Paradigmenwechsel in der Stadtforschung ausgelöst hat – obgleich seine Analyse angesichts der architektonischen Mittelmäßigkeit der „Global City“ (Sassen) nie aktueller war.

- der anspruchsvolle Duktus Augés und die wissenschaftliche Dichte seines Werkes, die eine kollektive und zeitintensive Rezeption im Seminar erforderte, flankiert von disziplinierter Lektüre im Selbststudium.

Neben dem einschlägigen Grundlagenwerk hatten die Studierenden die Möglichkeit, sich klassischer Literatur zur Einordnung ihrer ersten ethnographischen Erfahrungen zu bedienen, etwa einem im Jahr 1981 in der „Zeitschrift für Volkskunde“ verfassten Essay von Rolf Lindner mit dem klaren Titel „Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung als Interaktionsprozeß“ (Lindner 1981). Der theoretische Überbau des Seminars (Augé) wurde um einschlägige Literatur ergänzt, beispielsweise um die Beschleunigungstheorie Hartmut Rosas (2016). Geforscht wurde in ethnographischen Tandems, was sich angesichts des Forschungssujets und der Möglichkeit arbeitsteiliger teilnehmender Beobachtungen empfahl [3].

Die Studierenden hielten sich an insgesamt sieben Leipziger Nicht-Orten auf, die sich mehrheitlich im unmittelbaren oder mittelbaren Zentrum Leipzigs befinden:

- Flughafen Leipzig/Halle (Schkeuditz)

- LE Kickerhall/Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete/Trampolinhalle (L-Plagwitz)

- Alte Messe/Geflüchtetenunterkunft (L-Zentrum Süd-Ost)

- Hotel »The Westin« (L-Zentrum-Nord)

- S-Bahnhaltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz (L-Zentrum-Süd)

- Höfe am Brühl (L-Zentrum)

- Leipziger Messe (L-Seehausen). [4]

Das Forschungsdesign bestand unter anderem aus teilnehmender Beobachtung, Fotografie, gezielten Orts-/Raumbegehungen und Ad-Hoc-Gesprächen. Die dokumentarische Basis aller Feldaufenthalte schufen Feldprotokolle. Der Auseinandersetzung mit Auswertungsstrategien und der Bildung von Kategorien widmeten wir uns im Wechselspiel von Deduktion und Induktion, indem wir das Material (die Feldprotokolle) exzerpierten. Zu den deduktiven Kategorien zählten die auf Marc Augé zurückgehenden drei Faktoren der Übermoderne, Zeit, Raum und Subjektivität – wobei die dritte Dimension an der Schwelle zur Induktion einzuordnen ist: Im Auswertungsprozess wurde diese Kategorie auf die Forschenden selbst übertragen, um subjektive Empfindungen an den Nicht-Orten einordnen zu können. In einer gemeinsamen Diskussion entstanden darüber hinaus die induktiven Kategorien Öffentlichkeit, Überwachung, Soziales und Artefakte. Diese Auswahl basiert auf der dadurch eingelösten empirischen Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Nicht-Orte [5]. Dabei beförderten Clifford Geertz‘ Einlassungen zur „Dichten Beschreibung“ einerseits die theoretische Auseinandersetzung mit einem semiotischen Kulturbegriff, der die Interpretation von Bedeutungen, nicht von Gesetzen in den Fokus rückt. Andererseits boten dichte Beschreibungen den Studierenden im späteren Auswertungsprozess ein doppeltes Strukturierungsmoment, indem sie a) nach dichten Passagen im Material resp. in ihren Feldtagebüchern suchten und b) durch das eigene Paraphrasieren des Materials selbst zu dichten Beschreiber*innen wurden (Geertz 2015).

2. Dreifaches Übermaß der Übermoderne: Zeit, Raum, »Ich«

Zeit ist an Nicht-Orten je nach Perspektive entweder keine adäquate Kategorie oder „allgegenwärtig“: In den übermodernen Untergrundbahnen, in den Warteschleifen der Hotellobbys und Abfertigungsterminals oder auf leergefegten Messegeländen könnte es „jederzeit“ sein. Zugleich helfen uns die digitalen Kommunikationstools der Nicht-Orte, permanente Synchronisation von »Welt« herzustellen.

Das Übermaß an Raum wird für uns zweitens durch die mühelose Überbrückung räumlicher Limitierungen deutlich: Die Welt scheint uns offen zu stehen, wenn wir mit Google Earth über den Grand Canyon fliegen oder uns die Ortungsdienste unserer Smartphones mitteilen, wo genau sich unsere Freunde befinden. Der im Jahr 2007 erschienene Film „Nichts als Gespenster“ zeigt August Diehl genervt von seiner Partnerin (Maria Simon) und der Landschaft im Südwesten der USA. Er kann ihre kindliche „Abenteuerlust“ nicht teilen, versteht nicht, was sie dazu bewegt, scheinbar ewig gleiche Landschaftskämme auf Fotos festzuhalten. Man könnte sagen: Er hat das Gefühl, dies alles schon zu kennen, schon einmal dort gewesen zu sein [6].

Abb. 2: Nicht an diesem Ort: Szene aus »Nichts als Gespenster«, Bild: Copyright Senator Filmverleih, Quelle: http://www.filmstarts.de/kritiken/131590/bilder/?cmediafile=19342884, Zugriff: 22.08.2018.

Bild anklicken zum Vergrößern

An Nicht-Orten sind wir drittens uns selbst ausgesetzt, da Nicht-Orte nicht integrieren und keinerlei Kohäsionskräfte entfalten (vgl. Augé 2014: 43; 110). Unsere Position als Zuschauer*in synchron ablaufender Vorstellungen, die uns keine zeitlichen oder räumlichen Orientierungspunkte bieten, führt zu einer Identitätssuche, die kaum mehr intersubjektive Abgleiche zulässt. Wenn Stuart Hall von „fragmentierten Identitäten“ spricht, versteht er darunter weder anthropologische Kohärenz noch soziologische Reziprozität (Hall 1994: 182; Keupp et al. 2006: 69). Wir wissen heute nicht mehr, was wir kriegen, wenn wir meinen, Identität herzustellen, weil unsere Identitätssuche von „den verschiedenen Arten, in denen wir in den kulturellen Systemen, die uns umgeben, repräsentiert oder angerufen werden“ (Hall 1994: 182f.), abhängt. Jene shifting identities (vgl. Hall 1999: 430) verfügen über eine räumliche Determinante: Nicht-Orte. Augé selbst bringt diesen shift explizit zum Ausdruck: „Niemals zuvor wurde die individuelle Geschichte in solchem Maße von der kollektiven Geschichte beeinflusst, aber auch niemals zuvor waren die Orientierungsmarken für die kollektive Identifikation ähnlich fließend wie heute“ (Augé 2014: 44). Darum gibt es keine Authentizität.

Raum und Zeit stehen in der Übermoderne jedoch in keinem paritätischen Verhältnis „friedlicher Koexistenz“. Vielmehr entsteht der „Eindruck, als hätte die Zeit den Raum eingefangen“ (ebd.: 105).

Abb. 3: Baptiste Giabiconi, vielleicht am Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz? Bild: Male Model Scene 12/2016, Dior Homme, Quelle: https://www.malemodelscene.net/agencies/marilyn-agency/baptiste-giabicon-dior-homme/, Zugriff: 22.08.2018.

Bild anklicken zum Vergrößern

3. Leipziger Nicht-Orte: Nicht-Leipziger Orte?

Sind Nicht-Orte nicht (auch) Orte? Diese Frage kreist rückblickend auf unser Seminar in unseren Köpfen. Das emotionale Erkenntnisinteresse dieser Fragestellung – wir sehnen uns nach Orten – das sich in ihrer Geschlossenheit ausdrückt, müsste freilich in einem konsekutiven Forschungsprojekt »objektiviert« werden. Dabei soll nicht die Tatsache ignoriert werden, dass an jedem Ort Nicht-Orte entstehen können – und umgekehrt; uns muss schließlich bewusst sein, dass Augé selbst nicht hermetisch zwischen Ort und Nicht-Ort trennt (Augé 2014: 83; 107). Vielmehr haben wir uns also die grundlegende Frage gestellt, ob die theoretische Differenzierung zwischen beiden Ortsformen noch zulässig sein kann, sobald die Subjekte bestimmen, was sie unter einem Ort verstehen.

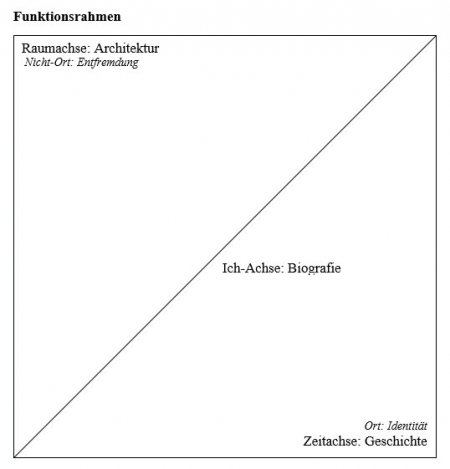

Wir wollen, um deutlicher zu werden, zurückkehren zu unserer eigentlichen Forschungsfrage: „Wie äußert sich das Sozialräumliche an Nicht-Orten?“ Vorangestellt werden muss der Hinweis, dass die unterschiedlichen Feldlogiken der untersuchten Leipziger Nicht-Orte und entsprechend abweichende ethnographische Strategien der Forschungsteams den Anspruch vergleichender empirischer Sozialforschung sicherlich erschweren. Mit Philipp Mayring könnte zwar knapp auf die theoretischen und methodologischen Herausforderungen der Generalisierung qualitativer Forschung verwiesen werden (Mayring 2007) – ein nicht weniger „generalisierendes“ Unterfangen; wir können den Diskurs jedoch auch abkürzen, indem wir fragen, was die ethnographische Forschung an Nicht-Orten anderes hervorbringen kann bzw. soll als subjektive Erkenntnisse. Schließlich haben wir auf diverse Art und Weise festgestellt, dass das von Raum und Zeit entkoppelte „Ich“ das theoretische Dreieck der Übermoderne schließt. Völlig zu Recht behauptet Mayring daher, dass geklärt werden muss, ob eine „Generalisierung der Forschungsergebnisse überhaupt notwendig oder wichtig“ ist (ebd.: 7) bzw. besser: „auf welche Art von wissenschaftlichen Aussagen wir generalisieren wollen und mit welchen Prozeduren diese Verallgemeinerung vonstatten gehen soll“ (ebd.: 3). In der Einführung dieses Essays ist zudem auf die Kontextbedingungen der Feldforschung hingewiesen worden, die zuallererst studentischen Charakter trägt, und darauf, dass es um „Übersetzungsleistung“ geht. Ich will daher im Folgenden die zentralen Erkenntnisse exzerpieren, um zu einer Gesamtschau des Sozialräumlichen an Leipziger Nicht-Orten zu gelangen. Ausgehend von den erhobenen Daten, setzt die Existenz eines Nicht-Ortes vier Grundannahmen voraus, die an Marc Augés Konzept der Übermoderne zwar theoretisch andocken, seine Definition jedoch zugleich verfeinern und relativieren: Geschichte (Zeit), Architektur (Raum), Funktion (Zeit und Raum) und Biografie (Ich).

Schaubild 1: Sozialer Raum der Nicht-Orte, erstellt von Andreas Thiesen

Bild anklicken zum Vergrößern

Auf der Raumachse können wir erstens an der Qualität des architektonischen Entwurfs feststellen, ob wir es mit einem Ort oder einem Nicht-Ort zu tun haben. Mit zunehmender Funktionsgraduierung nähern wir uns dem Nicht-Ort und dem Grad der absoluten Entfremdung.

Die Zeitachse entscheidet zweitens entlang historischer Parameter über den konkreten Ortstypus. Verfügt dieser über eine gewachsene sozialräumliche Geschichte, handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Ort. An ihm lassen sich nicht nur Erzählungen von Identität finden, er ist gleichsam in der Lage, Identitätsangebote zu machen.

Raum und Zeit verschmelzen drittens im Modus der Funktion. Der Funktionsrahmen ist damit unabdingbarer Bestandteil der Ortsanalyse, allerdings unterscheidet sich die Art der Funktion zwischen Raum- und Zeitachse: Je stärker wir uns der Vertikale nähern, desto eher betreten wir den Raum der Funktionalität. Begeben wir uns hingegen in Richtung Horizontale, so hängt die Art der Funktion davon ab, was wir subjektiv unter Identität verstehen (können).

Die diagonale Achse repräsentiert viertens das Ich. Wir gehen also davon aus, dass biografische Erfahrung an jedem Ort, unabhängig von seiner spezifischen Ausprägung, konstitutiv für die Herstellung sozialräumlicher „Realität“ ist. Auch ein Nicht-Ort „lebt“ von der subjektiven Voraussetzung, sich ihm zuzuwenden, sei es bedingt durch das Forschungsinteresse oder durch die Lethargie des Alltags. Freilich ist jene Bereitschaft durch räumliche Strukturen beeinflusst. Die Ich-Achse jedenfalls muss im Plural gedacht werden, und sie durchkreuzt das Raumschema nur idealtypisch in der diagonalen Mitte. Oberhalb der Diagonale wächst die Schwierigkeit des Ichs, sich biografisch zu verorten. Jedoch kann auch der Nicht-Ort durch sozialräumliche Erfahrung in der biografischen Retrospektive zum subjektiven Ort werden.

Das Planungsfundament von Nicht-Orten weist autoritäre Züge auf. Wie wir einerseits feststellen können, wird das traditionelle Designdiktat „Form Follows Function“ in der Nonlieue auf den Kopf gestellt. Das ästhetische Kalkül lautet nunmehr „Function Follows Form“. Der Typus des mobilen Leichtbaus bietet unbegrenzte „Möglichkeitsräume“ für beliebige, konsekutive Nutzungszwecke. Scheinbar völlig widerspruchsfrei wechseln sich, wie in Leipzig- Plagwitz, am selben Ort Fußballhalle, Geflüchtetenunterkunft und Trampolinhalle ab. Darüber hinaus ist ein Nicht-Ort für gewöhnlich eingebettet in die Nonlieue.

Nicht-Orte wollen weder gefallen, noch sind sie dazu überhaupt in der Lage. Ihre Rezeption ist eher rationaler als emotionaler Art, da sie bei ihren Betrachter*innen lediglich Gleichgültigkeit hervorrufen kann. Andererseits, so konnten wir am Beispiel so unterschiedlicher Felder wie Hotels, Untergrundbahnen und ehemaligen Geflüchtetenunterkünften zeigen, wird das Soziale durch die räumliche [7] Beschaffenheit dominiert. Aneignung und Prägung halten sich unter diesen raumtheoretischen Bedingungen also nicht unbedingt die Waage. Das Subjekt ist den räumlichen Fliehkräften des Nicht-Ortes ausgeliefert, ohne dass ihm die darin angelegten Widersprüche „in der Hektik des Alltags“ bewusst wären oder gar reflektiert würden. Die Trivialität des Raumes wirkt auf unser Bewusstsein. Wir sind längst sozialräumlich assimiliert und hören nicht, wie uns der Nicht-Ort von seiner Bedeutungslosigkeit erzählt. Schließlich überdeckt die zeitliche Wahrnehmung unsere räumliche Sensibilität. Wenn das „To-Go-Prinzip“ genrebildend ist für Nicht-Orte, wir „in ihnen“ also stets zu Durchreisenden werden, so gilt dieser Effekt auch für die Flüchtigkeit ihrer konzeptionellen Choreographie: Ideen, Konzepte, Nutzungszwecke kommen und gehen. Nicht-Orte sind Orte permanenter Transformation und damit doppelte Transitorte.

Zeit offenbart sich an Nicht-Orten weniger durch ihre formale Repräsentation als durch subjektive Färbung. Der Aufenthalt an Nicht-Orten isoliert die Zeit durch ihre De-Lokalisierung. Wie im Rausch vergeht ein aktiver Tag während einer Fachmesse, die jederzeit und überall stattfinden könnte, während der Besuch eines Messegeländes außerhalb der Öffnungszeiten die Zeit in die Länge zieht. Zeitlosigkeit und Allzeitlichkeit werden so zu scheinbar widerspruchsfreien Komplementären. Der Rhythmus der Zeit wird durch die spezifische Funktionslogik des jeweiligen Nicht-Ortes bestimmt, Uhren verkommen zu symbolischem Beiwerk, zu Artefakten. Die dauerhafte Gegenwartserfahrung an Nicht-Orten kann an Transitorten wie der Alten Messe dagegen auch als dauerhafte Präsenz von Vergangenheit erlebt werden.

Wenn wir bedenken, dass die Architektur des Nicht-Ortes nicht allein baulicher Natur ist, sondern aus Perspektive eines relationalen Raumverständnisses nach Löw auch das Resultat von Beziehungen (vgl. Steets 2008: 405), hat dies zur Konsequenz, dass die dritte Dimension des Übermaßes, das „Ich“, an analytischer Relevanz in der Forschung an Nicht-Orten gewinnt. Mehr noch: Wenn es in der ethnographischen Forschung im postsozialen Feld vor allem auf die subjektive Definitionsmacht eines Ortes ankommt und jene Vielzahl der Interpretationen dem Nicht-Ort seine objektive Form verleiht, dann – und das ist entscheidend – definiert nicht länger die Wissenschaft, was sie unter Orten (bzw. Nicht-Orten, Räumen und Nicht-Räumen) versteht.

Wir können davon ausgehen, dass uns die Sehnsucht nach Orten anthropologisch eingeschrieben ist. Aus diesem Grund werden wir in unterschiedlichem Maße nach ihnen suchen. Mit anderen Worten zwingt uns ein von allen Frequenzen, Bewegungen und Hintergrundgeräuschen befreiter Nicht-Ort zur Auseinandersetzung mit uns selbst. Für manche*n Durchreisende*n wird das schwer zu ertragen sein, andere werden eine leere Parkfläche oder ein verlassenes Messegelände als Quell der Entschleunigung empfinden. Kaum treffender kann an dieser Stelle auf einen Vers des kanadischen Songwriters John K. Samson verwiesen werden:

„But the airport’s always almost empty this time of the year

so let’s go play on a baggage carousel.

Set our watches forward like we’re just arriving here

from a past we left in a place we knew too well”

The Weakerthans: Watermark, 2000.

Was Samson schafft, ist die in der Übermoderne verschobene Interdependenz von Zeit und Raum zu thematisieren, um gleichzeitig zu zeigen, dass wir selbst unter diesen Bedingungen in der Lage sind, zu interagieren: temporär zu gestalten. Durch Reaktanz freigesetzte Aneignungsstrategien wirken hier als anthropologische Konstante. Menschen können qua temporärem Aufenthalt an einem Nicht-Ort für den Moment Örtlichkeit herstellen. So entsteht „auratisch“ – ich überziehe an dieser Stelle bewusst – auf lange Sicht Geschichte. Der objektive Nicht-Ort wird also unter bestimmten Umständen subjektiv zum Ort. Dabei impliziert der Begriff des Nicht-Ortes bereits, dass es sich hierbei auch um einen Ort handelt (zur ausführlichen Begriffsbestimmung vgl. Augé 2014: 83ff.). Dadurch, dass das Soziale als widerständiges Moment an Nicht-Orten präsent ist, wird dieser Befund eben auch empirisch gestützt. Diese Erkenntnis rückt eine weitere Perspektive in den Mittelpunkt: dass es sich bei der Planung und Durchsetzung von Nicht-Orten immer um einen Herrschafts- und Machtkontext handelt, der in Verbindung mit der Ausprägung spezifischer post welfare regimes betrachtet werden muss [8].

Nicht-Orte sind in der Regel halböffentliche Einrichtungen. Diese Feststellung trifft in unserem Sample auf Messegelände, Hotels, Verkehrsknotenpunkte und Shopping Malls zu; auf Geflüchtetenunterkünfte trifft sie nicht zu. Das Prinzip der Steuerung von Mobilität ist jedoch an allen anderen Nicht-Orten ähnlich: Über „drinnen und draußen sein“ entscheidet ein Überwachungsregime, das sich aus Privatrecht und baulicher Struktur zusammensetzt. Kameras und Securities sollen normative Regelwerke durchsetzen. Die an diesen Orten kommunizierte Öffentlichkeit gewährt „unerwünschter“ Klientel jedoch tendenziell Zugang. Dies erleichtert die Produktion des Sozialen. Die Spielregeln funktionieren dabei nach einem straff organisierten Prinzip: hier die offene Tür, dort der Liftboy. Der Nicht-Ort bleibt zwar durchlässig, die Öffentlichkeit hingegen lediglich eine gefühlte. Bedingt durch offensichtliche und subtile Überwachungsmechanismen, entscheiden im Zweifel nicht die Durchreisenden über den Zeitpunkt ihres Aufbruchs.

Wenn wir von einer postsozialen Felderfahrung ausgehen, so müssen wir im Rückblick unsere ursprüngliche Forschungsfrage neu betrachten, um herauszufinden, wie sich das Sozialräumliche dort, im postsozialen Feld der Nicht-Orte, konstituiert. In den Untergrundstationen und Stadtbussen erleichtert der prüfende Blick auf das Smartphone die Filterung analoger Kommunikation. Oder anders formuliert: Auch die innere Migration ist eine Folge der Übermoderne. Wir erfahren Nicht-Orte jedoch auch als Orte der Kommunikation. Eine atemberaubende flüchtige Bekanntschaft auf einem Flughafen, ein gutes Gespräch in einer Hotelbar, Meditation auf einem menschenleeren Messegelände: Immer handelt es sich bei sozialräumlichen Artikulationen wie diesen um Facetten des Sozialen.

Das Soziale selbst kann in der Übermoderne freilich nur im analytischen Spiegel urbaner Diversität präzise erschlossen werden (vgl. Thiesen 2011, 2016). Einen wertvollen Beitrag zur Diversitätsforschung scheinen in diesem Zusammenhang zwei Beobachtungen zu leisten: Einerseits gewinnen wir an Nicht-Orten den Eindruck, dass im postsozialen Feld jegliche Formen von Vielfalt und Differenz im Funktionsmodus untergehen. Andererseits konkurrieren hier zwei theoretische Erklärungsansätze um ihre eigene Anschlussfähigkeit: Wenn „Diversity“ für sich in Anspruch nimmt, als Gesellschaftsanalyse tradierte Konzepte sozialer Ungleichheit abgelöst zu haben, dann kann es in globalen, voneinander abhängigen und auf einander angewiesenen Gesellschaften allenfalls Ungleichzeitigkeiten urbaner Diversität, nicht jedoch auf Dauer von sozialer Homogenität geprägte Inseln geben (vgl. Bauman 2016: 8ff.). Insofern lässt sich Diversität auch nicht aus der Übermoderne herausdenken. Die Konstruktion von Subjektivität an Nicht-Orten, differente oder hybride Strategien der räumlichen Aneignung und der Gegenwartsbewältigung mögen sich zwar nicht auf den ersten Blick erschließen, die Spontanität und begrenzte Planbarkeit des Alltags kann an Nicht-Orten jedoch zu unerwarteten und ergebnisoffenen Erfahrungen führen.

Literatur

Augé, M. (2014) : Nicht-Orte. 4. Aufl. München: Beck.

Bauman, Z. (2016): Die Angst vor den anderen. Ein Essay über Migration und Panikmache. Berlin: Suhrkamp.

Eckardt, F./Seyfarth, R./Werner, F. (Hrsg.) (2015): Leipzig. Die neue urbane Ordnung der unsichtbaren Stadt. Münster: Unrast.

Geertz, C. (2015): Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. 13. Auflage. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.

Hall, S. (1994): Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften 2. Hamburg: Argument Verlag.

Hall, S. (1999): Kulturelle Identität und Globalisierung. In: Hörning, K. H./Winter, R. (Hrsg.): Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung. Frankfurt a. Main: Suhrkamp, S. 393-441.

Keupp, H. et al. (2006): Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. 3. Auflage. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.

Lindner, R. (1981): Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung als Interaktionsprozeß. In: Zeitschrift für Volkskunde. 77 Jg., S. 51-66.

Mayor of London (2017): Tackling antisocial behaviour, im Internet: https://www.london.gov.uk/current-investigations/tackling-antisocial-behaviour, Zugriff: 18.08.17.

Mayring, P. (2007): Generalisierung in qualitativer Forschung. In: Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 8 (3), Art. 26. Im Internet: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/291/639, Zugriff: 21.02.18.

Rosa, H. (2016): Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. 5. Auflage. Berlin: Suhrkamp.

Steets, S. (2008): Raum & Stadt. In: Baur, N./Korte, H./Löw, M./Schroer, M. (Hrsg.): Handbuch Soziologie, Wiesbaden: VS Verlag, S. 391-412.

Thiesen, A. (2011): Wie die Kultur in den Stadtteil kommt. Diversity Management in der Quartiersentwicklung. Münster, Hamburg, London: LIT-Verlag.

Thiesen, A. (2016): Die transformative Stadt. Reflexive Stadtentwicklung jenseits von Raum und Identität. Bielefeld: transcript.

Fussnoten

[1] In der Praxis haben wir es zugleich mit Räumen zu tun, in denen Nicht-Orte aufgehen, wie auch mit Räumen des Sozialen, die in Nicht-Orten freigesetzt werden können (vgl. Augé 2014: 83f.).

[2] An der Fakultät Architektur und Sozialwissenschaften der HTWK Leipzig habe ich im Wintersemester 2016/17 ein studentisches Forschungsprojekt angeboten. Ich danke an dieser Stelle Cassandra Haller, Dana Kirchner, Rico Pickert, Tom Untereiser und Sophia Werner für ihre aktive Mitarbeit über das Forschungsprojekt hinaus. Ohne ihre empirischen Erkenntnisse wäre dieser Aufsatz nicht zustande gekommen.

[3] Mir sind die Gefahren einer möglichen Verzerrung von Wahrnehmungsebenen bei kollektiv durchgeführten teilnehmenden Beobachtungen bewusst; an dieser Stelle sei an Paul Theroux erinnert, der im „alten Patagonienexpress“ pointiert über die Vorzüge des Alleinreisens reflektiert. Auf Grund fehlender Forschungserfahrung im fünften Semester eines Bachelor-Studiengangs muss den Lernteams jedoch eindeutig der Vorzug gegeben werden.

[4] Zusätzlich betrieb der Autor eine Langezeitstudie im ibis Budget.

[5] Um die zentralen Erkenntnisse lesbar zu halten, wird im späteren Verlauf auf die Abbildung der Auswertungssysteme verzichtet und eine essayistische Darstellungsform gewählt.

[6] Wer beispielsweise nach Peru aufbricht, sollte einen Bogen um Machu Picchu machen, dessen Kapitalisierung zu einer inflationären Projektion auf unseren Bildschirmen – und durch den Massentourismus zu ernsthaften Umweltproblemen „vor Ort“ – geführt hat. Orte mit einer deutlich früheren „Marketinghistorie“ hingegen wie der Eiffelturm, das Kolosseum oder die Niagarafälle sind auf Grund ihrer medialen Abnutzung zu „Überorten“ geworden. Sie lassen sich heute wieder ethnographisch erschließen, allerdings nur noch auf einer metaphorischen, sekundären Ebene.

[7] Die zu Beginn aufgestellten sieben Kategorien – Zeit, Raum, Subjektivität, Öffentlichkeit, Überwachung, Soziales und Artefakte – dienen im Folgenden als erkenntnistheoretisches Navigationssystem.

[8] In diesem Zusammenhang kann exemplarisch auf die Entwicklung des „Antisocial Behaviour Order“ (kurz: „ASBO“) im Vereinigten Königreich hingewiesen werden, die für eine Wiedererstarkung des Staates im von dauerhaften Krisen erschütterten Kapitalismus steht (vgl. Mayor of London 2017).

Zitiervorschlag

Thiesen, Andreas (2018): Überall und nirgends – Eine Ethnographie Leipziger Nicht-Orte. In: sozialraum.de (10) Ausgabe 1/2018. URL: https://www.sozialraum.de/ueberall-und-nirgends-eine-ethnographie-leipziger-nicht-orte.php, Datum des Zugriffs: 22.12.2024